鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司的生产车间里,三十余台泛着暗红色光泽的古老织布机整齐排列,木梭在经线纬线间飞速穿梭,发出 “咔嗒、咔嗒” 的声响,如同穿越时空的脉搏,奏响着传统与现代交织的独特乐章。阳光透过高大的玻璃窗,在青灰色的水泥地面上投下斑驳的光影,照亮了空气中飞舞的细小棉絮。在这里,58 岁的刘爱玉正佝偻着身子,专注地指导着二十几位农村妇女织造鲁锦。她的手指粗糙却灵活,轻轻拨动着交错的丝线,眼神里满是对这项技艺的虔诚与热爱。正是这双略显笨拙的手,和那颗不屈的心,引领着数百名农村妇女织出了一条充满希望的 “新生活” 之路。

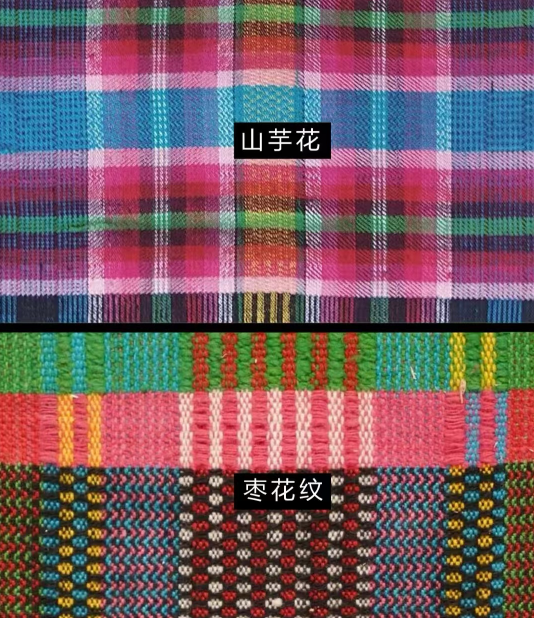

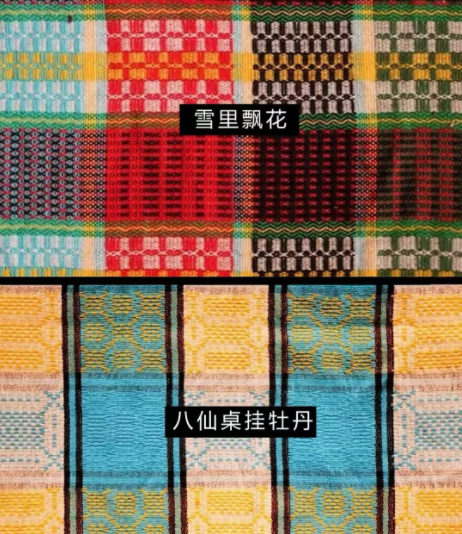

鲁锦,这门起源于春秋战国时期的传统织造技艺,如同鲁西南大地上的一棵古槐,深深扎根于这片沃土。它以纯棉为原料,采用传统的 “通经断纬” 技法,通过色彩的巧妙搭配和纹样的无穷变化,将当地的民俗风情、生活愿景编织其中。在过去,几乎鲁西南的每一户农家都有一架织布机,姑娘出嫁时,亲手织就的鲁锦被褥是必不可少的嫁妆,那细密的针脚里,藏着母亲的叮咛和对未来生活的憧憬。鲁锦的纹样更是包罗万象,“枣花锦” 寓意早生贵子,“狗牙锦” 象征着驱邪避灾,“龟背锦” 则寄托着长寿安康的愿望。这些流淌在织物上的文化密码,承载着这片土地上数千年的历史记忆与人文情怀。

鲁锦,作为鲁西南农村家家都会的织布技艺,承载着这片土地上的历史与文化。1962年出生的刘爱玉,尽管儿时因病造成听力受损,但她却被鲁锦独特的质感和丰富的色彩所吸引。她的母亲是远近闻名的织锦能手,在长期的耳濡目染下,刘爱玉从13岁就开始学习鲁锦织造技艺。凭借着对鲁锦的热爱,她不仅很快就掌握了技术要点和织造难点,还能别出心裁地织造鲁锦新纹样。17岁时,她织出的鲁锦在附近村落已小有名气,不少人前来求教织锦花样。

刘爱玉嫁到鄄城县旧城镇杨屯村后,并没有放下自己热爱的鲁锦织造。她开始带领村里的妇女们一同织造鲁锦,在相互间的学习交流中,大家的织造技术水平不断提升。刘爱玉技艺高超,纺的线又细又匀,配线颜色亮丽。她不仅会提花,还会包花、砍花、打花,就连通经断纬这样的高难技法也使用得十分娴熟。2009年,鄄城县鲁锦工艺品有限公司邀请她担任鲁锦织造技师。从此,她的织造技艺有了更大的展示平台。

就这样,刘爱玉走进了公司的生产车间,她的织锦技艺有了更大的展示平台。鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司是国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地、省级文化产业示范基地,这里不仅有现代化的生产设备,还有专业的设计团队和营销渠道。刘爱玉如鱼得水,她把自己多年积累的织锦经验毫无保留地传授给公司的员工,带领大家攻克了一个又一个技术难关。

作为国家级 “非遗” 传承人,刘爱玉深知自己肩上的责任有多重。“鲁锦是老祖宗留下的宝贝,要是在我们这一代失传了,那就是罪人啊!” 她常常这样告诫身边的人。为了让更多人掌握鲁锦织造技艺,她主动提出招收农村妇女为徒。公司专门设立了培训基地,每期培训班都有几十名妇女前来学习。刘爱玉亲自授课,从最基础的纺线、染线教起,手把手地指导学员上机操作。对于家庭困难的学员,她还自掏腰包为她们提供食宿和原材料。

在刘爱玉的努力下,公司先后培训了 500 多名农村妇女,其中有 60 多人成为了公司的正式员工,人均月收入达到了 3000 多元。这些妇女不仅实现了家门口就业,还在织锦的过程中找到了自信和价值。正如一位妇女所说:“以前总觉得自己在家带孩子、做家务,没什么用。现在织鲁锦能挣钱,还能照顾家,感觉日子过得特别踏实。”

除了在公司培养传承人,刘爱玉还把鲁锦技艺带到了更广阔的天地。她先后应邀到济南、成都等地的特种教育学校、职业学校担任织锦教师。在济南特殊教育中心,她教的是一群听障学生。因为有着相似的经历,刘爱玉更能理解这些孩子的内心世界。她用手语和眼神与孩子们交流,把织锦技艺一点点地传授给他们。看到孩子们织出的一件件作品,刘爱玉的心里充满了欣慰:“这些孩子虽然听不见,但他们的心灵手巧,鲁锦技艺在他们手中一定能绽放出别样的光彩。”

多年来,刘爱玉还多次参加国家级非遗展示、展演活动。在 2018 年的中国非物质文化遗产博览会上,她现场展示鲁锦织造技艺,吸引了众多观众驻足观看。一位来自法国的设计师被鲁锦独特的魅力所吸引,当场与公司签订了合作协议,希望能将鲁锦元素融入到自己的服装设计中。看着越来越多的人喜欢上鲁锦,刘爱玉的脸上露出了自豪的笑容。

在传承鲁锦技艺的道路上,刘爱玉并非一味守旧,而是在坚守传统的基础上大胆创新。她深知,传统技艺只有与时俱进,才能适应现代社会的发展。“以前的鲁锦主要是做被褥、床单,用途比较单一。现在时代变了,我们得让鲁锦走进更多人的生活。” 刘爱玉常常这样思考。

她开始尝试将不同的天然材质运用到鲁锦织造中。苎麻纤维细长坚韧,织出的鲁锦透气性好,适合做夏季的服装;羊毛和羊绒质地柔软保暖,与棉纱结合后织出的围巾、披肩既保留了鲁锦的古朴韵味,又增添了时尚感。她还根据不同材质的特性,设计出了一系列新的纹样和款式。比如用苎麻织造的桌旗,采用了简约的几何纹样,既美观又实用;用羊毛和棉纱混织的靠枕,运用了传统的 “吉祥如意” 纹样,色彩搭配却更加明快活泼,深受年轻人的喜爱。

为了让鲁锦产品更符合现代审美,刘爱玉还经常和公司的设计团队交流沟通。她把自己积累的传统纹样图案一一画出来,供设计师们参考,同时也认真听取设计师们的意见,学习现代设计理念。在她的建议下,公司推出了鲁锦香包、书签、手机壳等文创产品,这些小巧精致的物件既富有文化内涵,又方便携带,一上市就受到了消费者的追捧。

创新带来的不仅是产品的丰富,更是市场的拓展。如今,公司的鲁锦产品已经走出了山东,销往北京、上海、广州等大城市,还通过电商平台卖到了全国各地,甚至出口到了美国、日本、韩国等国家。2024 年,公司的销售额突破了 500 万元,比十年前增长了近十倍。市场的认可让刘爱玉更加坚信,传统技艺只要不断创新,就一定能焕发新的生机。

如今的鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司,已经发展成为一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司产品涵盖服饰、家居用品、文创产品、装饰品、礼品等 5 大类,拥有 100 多个花色品种。公司还组建了一支 26 人的专业团队,其中包括 6 名残疾人。“残疾人更需要社会的关爱和认可,只要他们有一技之长,就能活出自己的价值。” 刘爱玉的这番话,道出了公司安置残疾人的初衷。今年,公司凭借在残疾人就业帮扶方面的突出表现,获评菏泽市残疾人 “文创工坊”。

刘爱玉的努力和付出也得到了社会的广泛认可。她先后荣获 “全国乡村青年民间工艺能手”、菏泽市首批乡土文艺人才 “民间织锦艺术家”、“山东省乡村之星”、“鄄城工匠” 等荣誉称号。她织造的《富贵牡丹锦》《龙凤呈祥锦》等作品多次在全国性的工艺美术博览会上荣获金、银奖项。面对这些荣誉,刘爱玉总是淡淡地说:“我只是做了自己该做的事,鲁锦能得到大家的喜欢,比什么都重要。”

夕阳西下,刘爱玉站在车间的窗前,看着姐妹们忙碌的身影,听着熟悉的 “咔嗒” 声,脸上露出了满足的笑容。她知道,鲁锦这门古老的技艺,在她和姐妹们的手中,正在焕发前所未有的生机。它不仅织出了一件件精美的作品,更织出了农村妇女的 “新生活”,织出了非物质文化遗产传承的美好未来。在这条充满希望的织锦之路上,刘爱玉将继续用自己的坚守和创新,守护着这份珍贵的文化遗产,让鲁锦的光芒照亮更多人的生活。

素材选自《菏泽日报》