鲁锦,堪称中国传统民间手工艺宝库中的璀璨明珠,拥有悠久的发展历程、别具一格的制作步骤以及极高的艺术欣赏价值。它不只是一种纺织品,更是齐鲁大地文化与智慧的浓缩,承载着深厚的历史底蕴和民俗风貌。

在过去,鲁锦是人们日常生活中必不可少的用品,从衣物到床上用品,从包袱皮到装饰织物,都能看到鲁锦的身影。它以最质朴的方式满足了人们的生活需求,同时也融入了人们对美好生活的向往和期盼。

2006 年 12 月,鲁锦织造技艺被山东省政府列入第一批省级非物质文化遗产名录,成为山东地方层面重点保护的传统工艺;2008 年6月7日,经中华人民共和国国务院批准,鲁锦织造技艺进一步入选第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号为 Ⅷ-103,正式进入国家级非遗保护体系。

随着时代的变化,尽管现代纺织工业日益兴旺,但鲁锦凭借其独特的文化魅力和手工技艺的珍贵性,依然在非物质文化遗产的舞台上绽放光彩。

一、鲁锦的历史渊源

鲁锦的历史可以追溯到古代齐鲁地区的纺织传统。早在新石器时代晚期,山东地区已经出现了原始的纺织活动。考古学家在山东境内多处遗址中发现了纺轮(见下图)等纺织工具,这些工具的出现标志着纺织技术的初步形成。到了汉代,齐鲁地区的纺织业已经相当发达,成为全国重要的纺织中心之一。《史记·货殖列传》中提到齐地“冠带衣履天下”,说明当时的纺织品不仅种类繁多,而且质量上乘,深受各地欢迎。

清代至民国时期,鲁锦的生产规模进一步扩大,成为山东地区重要的手工业产品。许多家庭妇女都参与了鲁锦的制作,不仅用于自用,还用于出售,成为家庭经济收入的重要来源。然而,随着近代工业的兴起和西方纺织品的涌入,鲁锦的传统手工业逐渐受到冲击,但依然在一些偏远地区顽强地生存下来。

二、独具巧思的工艺特点

从棉花到成品,鲁锦的诞生堪称一部由双手书写的工艺史诗。纺线时,织女们将棉条套在纺锭上,脚踏纺车踏板,手臂匀速拉扯棉线,在 "吱呀" 转动中,原本松散的纤维被赋予坚韧筋骨,纺出的棉线均匀度误差不超过 0.3 毫米。

染色环节更显匠心独运,匠人们遵循 "春染蓝、秋染黄" 的时序规律,将蓼蓝、栀子等天然植物浸泡发酵,通过多次浸染与氧化反应,使色彩渗透纤维内部。老师傅们仅凭经验观察染液的泡沫形态与颜色浓度,便能精准调配出青黛、酡红、藤黄等二十余种色阶。织布时,经纱需在平整的木架上穿梭排列,纬纱则在飞梭间往来交织,匠人指尖抚过细密的经纬线,以 "平纹"" 斜纹 ""方格纹" 等八十余种传统纹样,在素白的布面上编织出牡丹富贵、鱼戏莲叶等吉祥图案。

这些工序代代相传,形成严密的工艺体系:纺线讲究 "三绕三放" 的手法,染色遵循 "七上八下" 的浸染法则,织布恪守 "经密纬疏" 的比例标准。从弹花到上机,一件鲁锦需历经轧花、弹花、纺线、浆线、经线、掏综、闯杼、织布等七十二道工序,每道工序都凝结着齐鲁先民的生存智慧,见证着手工技艺跨越千年的生命力。

三、鉴赏与赏析

(一)色彩之美。

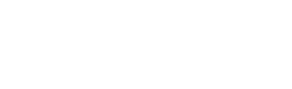

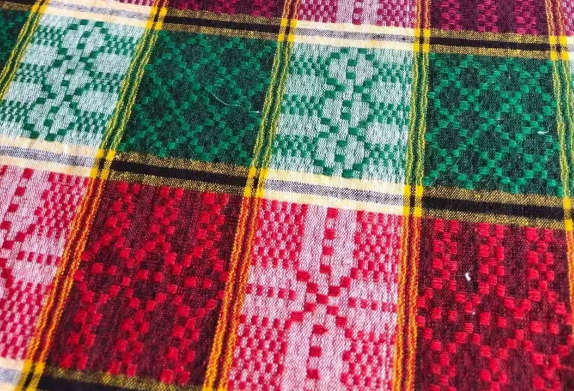

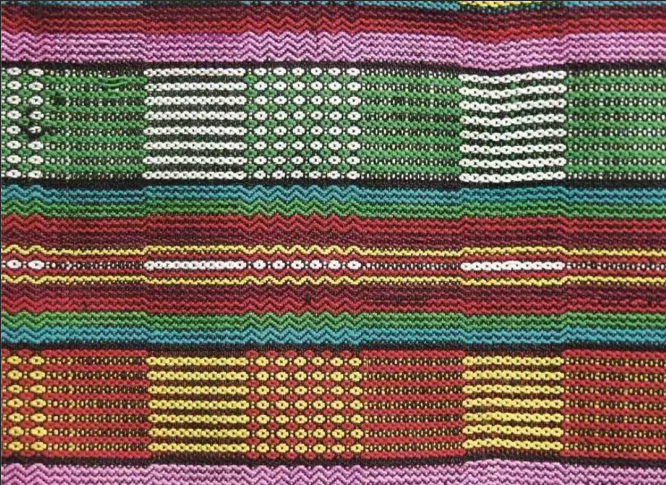

鲁锦的色彩鲜艳又不失古朴,多采用红、黄、蓝、绿、白等对比强烈的颜色。这些颜色并非随意搭配,而是有着深刻的文化内涵和审美趣味。例如,红色代表喜庆、热情,蓝色象征宁静、深邃等。色彩的相互交织和碰撞,形成了鲁锦独特的视觉冲击力,在质朴中彰显出华丽。鲁锦的色彩搭配不仅反映了当地人民的审美观念,还与当地的民俗文化密切相关。在山东地区,红色常用于婚礼、节日等场合,象征着吉祥和幸福;蓝色则多用于日常用品,寓意着平静和安宁。

(二)图案之韵。

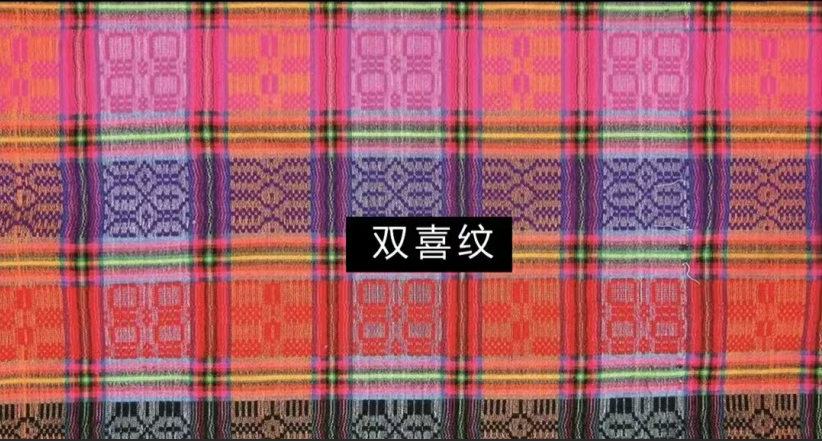

鲁锦的图案丰富多样,具有浓厚的地方特色和民俗风情。棋盘格图案规整有序,体现出一种简洁的秩序美;枣花纹寓意着多子多福,充满了对生活的美好祝愿;水纹则灵动流畅,仿佛给织物赋予了生命的活力。这些图案有的抽象,有的具象,都是劳动人民对生活、对自然的观察和感悟的结果,反映了他们内心深处的情感和诉求。除了常见的图案外,鲁锦中还有一些具有地方特色的图案,如“凤穿牡丹”“麒麟送子”等,这些图案不仅美观,还蕴含着丰富的文化内涵。

(三)技艺之精。

从棉花到鲁锦成品,要经过多道复杂工序,每一道工序都凝聚着工匠们的心血和智慧。纺线的均匀、染色的精准、织布时图案的编织和呈现,无不展现出手工技艺的精湛和高超。

(四)文化之深。

鲁锦背后蕴含着深厚的文化底蕴。它是山东地区历史文化、民俗文化、农耕文化等的综合载体。在鲁锦的图案和色彩中,能够看到当地的传统习俗、宗教信仰、民间传说等文化元素的影子。它是一部用织物书写的历史。

保护和传承鲁锦,不仅是对一种传统技艺的守护,更是对山东文化乃至中华文化的一种传承与弘扬。我们应当认识到,鲁锦不仅仅是一种物质文化遗产,它更是一种精神财富,是齐鲁大地文化自信的体现。