写在前面:

非物质文化遗产被誉为历史文化的“活化石”“民族记忆的背影”。“鲁锦”作为国家级非物质文化遗产保护项目,是山东省的一种民间纯棉手工纺织品,鲁锦织造技艺已在齐鲁大地传承千年。鲁锦的保护与研发工作始于1985年,山东艺术学院李百钧教授等专家十余次寻访鲁西南农村,行程1.2万公里,对这项织造技艺进行了详细的调研,提出了挖掘民间文化,解放妇女劳动力,将民间工艺引入现代生活的开发思路。1986年,在京举办的“鲁锦与现代生活展”产生了广泛的社会影响。在刚刚打开国门的年代,它为工艺美术的发展提供了一个重要方向。

在鲁锦艺术研发初期,如果说更多的是对一种民间艺术的继承与发扬的话,那么接下来,李百钧教授对鲁锦近三十年的坚守,则出于一种文化责任和使命。对于一门传统艺术的研究与开发,远非一代人所能完成,这需要数代人付出艰辛的努力。本书的作者王大海副教授,子承母志,从母亲手中接过了鲁锦艺术研发的接力棒,在继承前辈们研发成果的基础上,他进一步开拓创新,取得了令人瞩目的成绩,获得了社会各界的好评。大海以山东艺术学院为依托,凭借学校多元学科的综合优势,以该校鲁锦艺术研究所为学术平台,从保护、研究和开发三个角度出发,将鲁锦艺术纳入山东艺术学院的设计教学中,为鲁锦艺术的传承与发展奠定了坚实的基础。在对鲁锦艺术进行保护性研究的基础上,大海又从艺术设计的角度深入研究鲁锦织造工艺及其文化形态,并不断将当代审美观念注入其中。经过长期探索与实践,他设计研发了一批既具有浓郁乡土气息,又具有鲜明时代特点的鲁锦产品,丰富提升了鲁锦艺术。值得一提的是,大海能以睿智的眼光,变“生产一学习一研究"这一静态的甚至有些被动式的整理记录为“研究一学习一生产”的积极参与创新设计的自觉意识,注重培育鲁锦产业链条,创造出一条统筹本土地域文化、传统技艺保护和市场研发的“研学产”一体化、可持续发展的鲁锦保护开发新模式。经过母子两代人近30年的不断研发,现如今的鲁锦艺术作品已获得了显著的科研成果,还拥有了丰富的文化内涵和广泛的应用价值。他们将鲁锦艺术的文化内涵、技艺精髓与艺术创意和现代生活很好地融为一体,使其具有很强的本土文化特征和广阔的研发前景,为保护和传承我们的民族民间文化开辟了一条新思路。

如今,鲁锦艺术的研发已经成为我国非物质文化遗产保护的一个典型范式,传统与当代文化形态兼容并蓄的一个成功案例。纵观鲁锦艺术三十年的研发历程,有两点值得我们重视。第一,鲁锦的研发并不仅仅是保护性的研究,它还有创新性的产品开发。对于民间文化艺术来讲,保护性的研究是必不可少的,这是保证民间文化艺术留存的基础。但是,束之高阁的保护毕竟曲高和寡,久而久之总会失去记忆的价值。要想使民间文化艺术真正能够长存长新,就需要找到其与当代人生活的契合点,进行积极的思考和创造性的探索。第二,鲁锦研发的“山艺模式”。鲁锦研发可概括为“一所高校,两代人,三十年守望”以高校为主体进行的民间文化艺术研发,避免了纯商业性开发的某些不足,保证了民间艺术的文化品格,这是民间文化艺术研发中最需要坚持的,否则,就会降低它原有的价值。同时,高校拥有系统的学术梯队和丰富的学术资源,可以保证民间艺术研发的代际传承。而这些都值得我们学习借鉴。

作为王大海的同行,大家都为《中国鲁锦》的出版感到欣慰。本书反映和体现出传统鲁锦工艺与文化形态研究的最新进展和动向,将对国际纤维艺术方向的文化研究和学术本土化有所裨益。

——林乐成

(林乐成:清华大学美术学院教授,博士生导师,中国工艺美术学会常务理事,中国工艺美术学会纤维艺术委员会会长,中国工艺美术大师评审委员,“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展策展人。)

寄语:

从 2002年大海到天津大学攻读我的硕士研究生到现在,认识大海已有10年的时间了。大海给我的印象是比较勤奋好学,而且善于思考。他对艺术有着执着的追求,这可以从他的求学经历中看出来,先是在山东艺术学院攻读壁画专业学士学位,然后到中央工艺美术学院(现清华大学美术学院环艺所研修一年,后又就读于天津大学建筑学院设计艺术学专业获文学硕士学位,后来还在山东艺术学院攻读了艺术硕士(MFA)学位。这种多元的学缘背景也造就了他深远的艺术视野和广阔的艺术研究范围。

记得当年他的硕士论文《鲁西南居住文化中的鲁锦艺术》被天津大学评为优秀论文,答辩委员会认为:论文选题具有前瞻性,对保护“鲁锦艺术”这一非物质文化遗产,保护山东传统与民间文化具有理论与实践方面的指导意义。自此,一方面基于其母亲李百钧教授二十多年来投身于鲁锦艺术研究的影响,另一方面缘于其对民族民间文化的责任感,大海确立了以鲁锦艺术研发为中心的学术道路,并且在鲁锦艺术研发的道路上越走越远,而且取得的成果也越来越大。

2006 年,大海申报的《鲁锦文化及鲁锦产品的研发与创新》被列入“山东省教育厅科技计划”课题;2007年,大海参加“全国民间织锦研讨会其设计研发的鲁锦系列产品受到与会专家的一致好评;2008年,大海的纤维艺术作品《鲁锦九九律》入选在中国美术馆举办的“全国首届 MFA 艺术硕士优秀作品展”;同年,《中国鲁锦艺术的理论与应用研究》被评为“山东省文化厅艺术科学重点课题”。2009年,大海的《鲁锦文化及工艺品研发项目》被列入“山东省省级重点文化产业项目”,2010年被评为“山东省省级文化产业发展专项资金扶持项目”。2012年,《山东鲁锦织造技艺研究》又被列为清华大学柒牌非物质文化遗产研究与保护基金项目,同年,以鲁锦研发为重要组成部分的《以齐鲁文化产品创新设计为主题的多专业交互教学模式研究》被评为“山东省高等学校教学改革项目”。近年来,大海充分依靠山东艺术学院综合艺术学科的优势,以校级的教学改革项目、科研项目和艺术实践创作项目为基础,依托设计学科,以鲁锦艺术研究所为平台,建立了立体化的研发团队,将鲁锦艺术与设计教学全面对接,从而形成了对鲁锦艺术进行“研学产”一体化可持续发展保护开发的“山艺模式”,这也为我国非物质文化遗产的传承保护和合理开发提供了一条新思路。

这部《中国鲁锦》是在其硕士论文《鲁西南居住文化中的鲁锦艺术》基础之上的一个丰富与提高,也可以说是大海近年来对于鲁锦艺术研发的一个总结,具有较高的学术水平和创新价值。他首先对鲁锦的发展历史进行了深入细致的探源与剖析,然后对鲁锦的织造工序与技艺进行了详细的阐述,对鲁锦纹样的文化内涵进行了重点介绍,展现了较高的理论素养。书中的200余种鲁锦纹样极其珍贵,具有极高的史料价值。而全书的重点,也是最具创新价值的部分我认为是第五章,在这一部分,大海详细记录了鲁锦开发的全过程,并且提出了追寻历史、传承文化,研究纹样、记录技艺,融会贯通、设计创新,政府推动、整合资源的新思路,以及鲁锦保护开发的“山艺模式”,是在鲁锦艺术研发方面的一个创新。

千里之行,始于足下。愿大海沿着自己的学术方向,扎扎实实地走下去,不断取得新的成绩。

——董雅

(董雅:天津大学建筑学院教授,环境艺术设计系主任,博士生导师,教育部艺术类专业教学指导委员会委员,中国艺术研究院设计艺术学客座教授。)

01

鲁锦的概况

中国是世界上最早生产纺织品的国家之一。早在原始社会,中国古人就已经开始掌握较为简单、粗陋的原始手工纺织技艺。

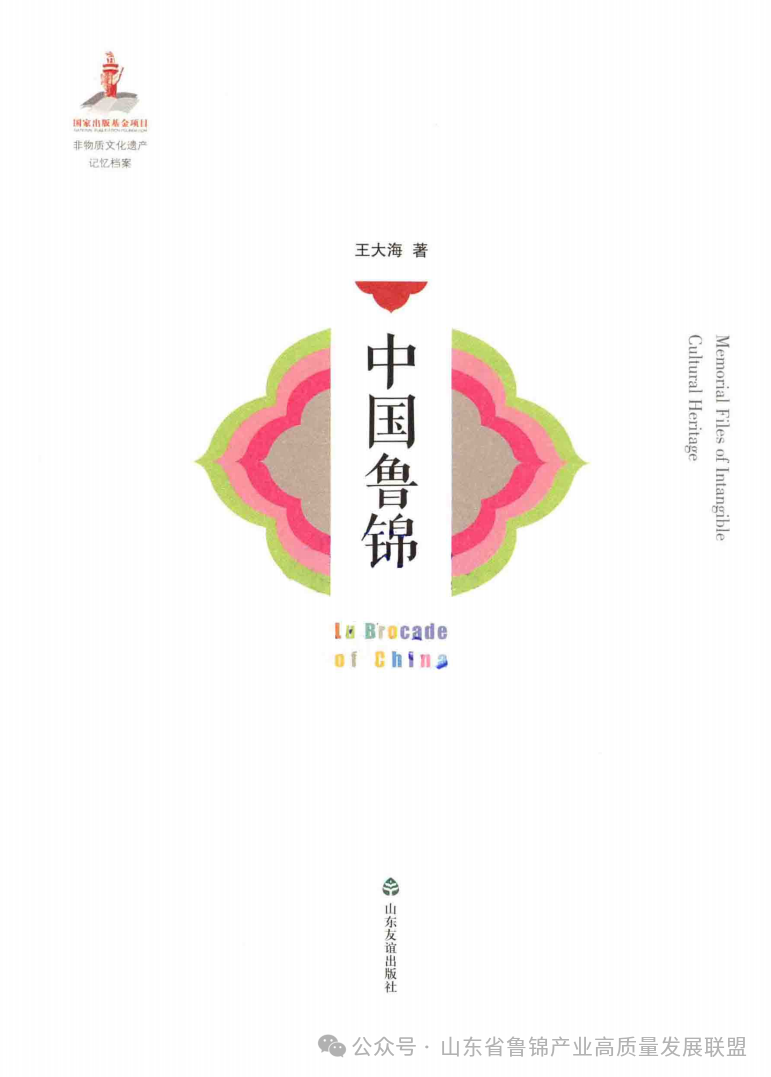

春秋战国至秦汉时期,齐鲁等地曾是我国的织绣中心。“齐纨鲁缟”,“冠带衣履天下”。手工织锦已是民间百姓中十分普遍的副业。

随着社会历史的发展,棉花的种植技术在宋元以后即在黄河流域普及,地处黄河冲积地区的鲁西南一带,棉纺织业十分普及。一贯善于精工细作的鲁西南人将葛、麻、丝的织绣工艺糅合在一起,创造出极具地方特色的棉纺织手工技艺--鲁锦织造技艺。鲁锦即是以棉纱为主要原料,手纺手织的实用工艺品。

进入 21 世纪的今日,在广大的鲁西南地区,纺车和织机的声响仍不绝于耳。

1.1 中国纺织业的历史变迁

中国是世界上最早生产纺织品的国家之一。早在原始社会,中国古人已经开始采集野生的葛、麻、蚕丝等,或者利用猎获的鸟兽毛羽,经过搓、绩、编织等技艺,将其加工成为粗陋的衣服,以取代蔽体的草叶和兽皮。原始社会后期随着农牧业的发展,人类逐步学会了种麻索缕、养羊取毛和育蚕抽丝等人工生产纺织原料的方法,并且利用了较多的工具,有的工具已是由若干零件组成有的则是一个零件有几种用途,使劳动生产的效率有了较大的提高。那时的纺织品已出现花纹,并被施以色彩。因其所有的工具都由人手直接赋予动作,所以被称作原始手工纺织。

夏代以后直到春秋战国,纺织生产无论在数量上还是在质量上都有很大的发展。原料培育的质量进一步提高,纺织组合工具经过长期改进演变成原始的缫车、纺车、织机等手工纺织机器,劳动生产效率有了大幅度提高。这一时期部分纺织品生产者逐渐专业化,因此,手工技艺日益精湛,缫、纺、织、染工艺逐步配套。另外,纺织品大量成为交易物品,有时甚至成为交换的媒介,起到了货币的作用,并推动了纺织产品规格由粗陋到细致的标准的制定。商、周两代,丝织技术突出发展。到春秋战国时期,丝织物已经十分精美,多样化的织纹加上丰富的色彩,使丝织物成为远近闻名的高贵衣料,这一时期是手工纺织从萌芽到形成的初始阶段。

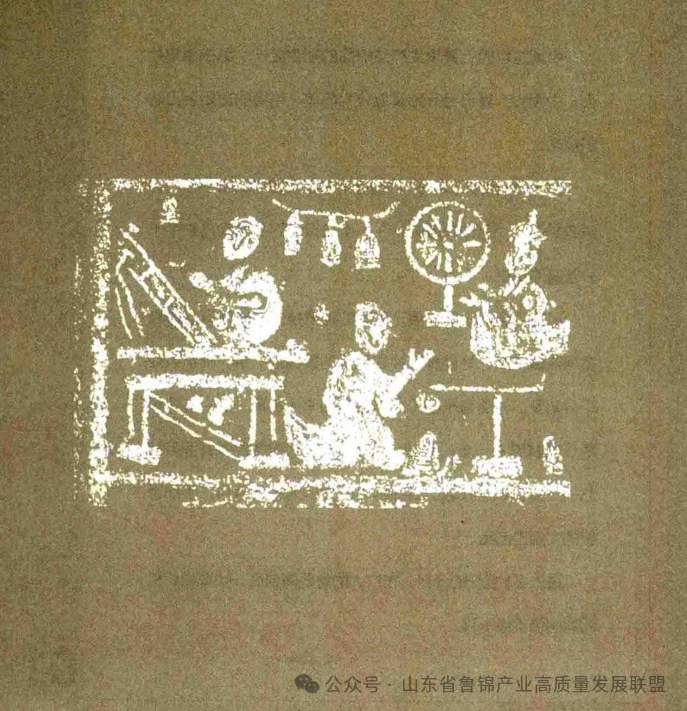

北宋王居正所画纺车

自秦汉到清末,大宗纺织原料几经更迭:从汉到唐,葛逐步为麻所取代;从宋至明,麻又为棉所取代。在这个时期里,手工纺织机器逐步发展提高,出现了多种形式,如缫车、纺车由手摇单锭式发展到多种复锭(每台3~5锭)脚踏式。

织机形成了素机和花机两大类。花机又发展出多综多蹑(踏板)和束综(经线个别牵吊)两种形式。宋代以后纺车出现适应集体化作坊生产的多锭式。在部分地区,还出现利用自然动力的“水转大纺车”。纺、织、染等整个工艺日趋成熟,织品花色繁多,现在所知的主要织物组织形式(平纹、斜纹和缎纹)到宋代已经全部出现。丝织物不但一直保持着高档品的地位,而且还不断出现了以供观赏为主的工艺美术织品。元、明两代,纺织技术发展迅速,人们的日常衣着逐步由麻布改用棉布。这是手工纺织的发展阶段。

18 世纪后半叶,西欧在手工纺织的基础上发展了动力机器纺织,逐步形成了集体化大生产的纺织工厂体系,并且推广到了其他行业,使社会生产力有了很大的提高。西欧国家把机器生产的“洋纱”“洋布”大量倾销到中国来,猛烈地冲击了中国手工纺织业。我国于19 世纪 70年代开始引进欧洲纺织技术开办近代大型纺织工厂,从此形成了少数大城市集中性纺织大生产和广大农村中分散性手工机器纺织生产长期并存的局面。但是工业化纺织生产发展缓慢截至新中国成立,占主导地位的棉纺织生产规模还只有 500万锭左右。这是工业化纺织的形成阶段。

中国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家。浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中出土的绢片和丝带,经鉴定为家蚕丝。后来在江苏吴江梅堰和浙江余河姆遗址出土的器物上又发现了蚕纹图案。这些都说明长江流域的中国古人有长期采用野蚕丝的实践经验,到了新石器时代的晚期已将野蚕驯化为家蚕,至今有四五千年的历史。黄河流域至今尚无确凿的证据证明新石器时代已经有了蚕桑业,不过从种种相关迹象看来,黄河流域蚕桑业的起源也是很早的。

安阳殷墟出土过一只雕琢逼真的玉蚕,安阳武官村所发现的铜戈上,残留着绢纹和绢帛;甲骨文里已有了蚕、桑、丝、帛等象形字和祭祀蚕神的记载,这些均说明最晚在商代,黄河流域已经有了相当发达的育蚕和丝织业了。西周东周时代的蚕桑业,在《诗经》中已有大量记载。再结合《左传》《史记》等文献,可知在今陕、晋、冀、豫、鲁等地的黄河中下游地区,蚕桑业已相当普遍。长江流域的蜀国、楚国和吴国、越国也都有蚕桑、丝织业。

到了战国秦汉时代,各地丝织业得到进一步发展,中国北方形成了几个丝织品的主要产区:

1.山东地区。齐鲁盛产蚕桑,《禹贡》中有关于蚕丝或丝织品的记载。战国时,齐国丝织品举世闻名,“织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”,“齐(济)阴之缣”“亢父之缣”均为名产。《汉书·地理志》记载西汉设服官的仅有两处,一处即齐国都城临淄,名齐三服官,“作工各数千人,一岁费数巨万”

2.河南地区。其产地中心在襄邑(今睢县)至睢阳(今商丘)一带。襄邑在西汉时置服官,以织锦为主。所谓“襄邑俗织锦,钝妇无不巧”(《论衡·程材》),“睢涣之间出文章,天子郊庙御服出焉”,产品专供宫廷皇室享用。另外,汉初灌婴即睢阳贩缯者。另一产地为今濮阳一带的卫国旧地。《诗经·卫风·氓》中“抱布贸丝”,说明丝已作为商品进行贸易。《禹贡》中也记载有“桑土既蚕”“厥贡漆丝,厥篚织文”。兖州在河济之间,正为卫国所在地,时称卫(濮阳)、陶(定陶)为中原重要商业都会,可能与丝织业有关。

唐代丝织品的主要产地在河北、河南、江南、剑南等道,即今冀、豫、鲁三省与长江上游的成都平原和下游的太湖流域、钱塘江流域。

宋代以后黄河流域蚕桑、丝织业逐渐由盛转衰,虽然河北、山东地区的桑业仍保持着一定的发展势头,但就整个黄河流域而言已不及长江流域。探其原因大致有四点:一是,契丹、女真南侵的破坏。史载契丹行军“沿途民屋、园囿、桑柘,必夷伐焚荡”,“御寨及诸营垒,唯用桑柘梨栗”(《辽史·兵卫志上》)。女真入居黄河流域,“不自耕垦,及伐桑枣为薪鬻之”(《金史·食货志二》)。桑树被大量砍伐,必然影响育蚕行业。二是,靖康战祸,北方大量人口南移,蚕桑纺织技术也随之南移,大大加强了南方丝织业的技术力量。三是,从 12 世纪开始黄河流域气候逐渐变寒,不宜蚕桑丝织业的发展。四是西北陆上丝绸之路的阻塞,海上域外交通的兴起,刺激了南方丝织业的发展南宋时,长江流域的桑蚕、丝织业空前繁荣,建康(今南京)、苏州、扬州、成都等为南方丝织业中心。临安(今杭州)城中出售南方各地的绮、绫、、锦,名目繁多,花色齐全。长江流域的丝织业无疑已超过了黄河流域。

明清时期长江流域是全国蚕桑和丝织业最发达的地区。明清以后对蚕桑丝织业发展有一定影响的是植棉业和棉织业的兴起。因为棉花比之蚕桑,“无采养之劳,有必收之效”。所以,一部分丝绵为棉花所替代,一部分丝织品为棉布所替代。

中国古人穿着服装的植物纤维主要是葛和麻,故古无“棉”字。以后,棉布传入内地,为区别于蚕丝的“绵”,遂加“木”字称“木绵”。宋代以前中原人没有看到过草棉、树棉的原物,以为就是由中国南方乔木攀枝花的纤维组成的,所以对草棉、树棉、木棉不能区别,统称之为“木绵树”。古文献中还有梧桐木、桐木、古终藤、娑罗木等名称,或指树棉,或指草棉不一。另外还有吉贝、古贝、织贝、劫贝、白叠等名称,据说都是对梵语“棉”或“棉布”的音译。宋代以后,棉种传入内地,人们开始对草棉和攀枝花的区别有所认识,“棉”字才正式出现。

棉种自印度传入我国,大致分为南北二道:

1.南道。大致从缅甸、越南传入滇、桂、闽、粤诸省。南道又可分为西南和南方两路。魏晋时两广、福建等地普遍有树棉或草棉的种植,有吉贝、古贝、古终藤、娑罗木等名称。南朝时棉织品已传至长江流域,梁武帝“身衣布衣木棉皂帐”。陈朝吏部尚书姚察身居显要,门生送他南布一端,他说:“吾所衣著,止是麻布蒲练,此物于吾无用。”可见棉织品在当时还是稀贵的衣料。

2.北道。从中亚传入新疆。近二三十年来,在新疆民丰、吐鲁番发现过东汉至唐代各时期的棉织品。《梁书·西北诸戎传》中记载,高昌地区(今吐鲁番)“多草木,草实如茧,茧中丝如细缠,名为白叠子,国人多取织以为布。布甚软白交市用焉”,这是草棉在新疆种植的最早记载。

元代以后传入内地的棉种,由于气候和栽培条件的不同而引起变异,多年生型树棉逐渐被淘汰,一年生型草棉的种植范围逐渐扩大。明代以后所谓木棉大多专指草棉。元代植棉和棉织业产地除传统的闽粤地区外,还有太湖流域、江西、两淮、陕西、河南、山东、四川等。

明清时期,植棉业以长城以南、淮河以北的北方区为主,包括北直隶、山东河南、山西、陕西5省(以明制为准)。明代以山东、河南2省产棉量最高品种最为丰富。

明清时棉织业产地主要分布在 10 个省区:北直隶、南直隶、山东、山西河南、陕西、浙江、江西、湖广、四川(以明制为准)。明清时黄河流域植棉业比较发达,而棉织业则不如长江流域。明王象晋在《群芳谱》中说:“北方广树艺而昧于织。”徐光启的《农政全书》中说:“今北土之吉贝贱而布贵南方反是。”这是因为北方气候干燥,日照长,雨量少,适宜于棉花的生长。同时也因为气候干燥,湿度不够,给纺纱带来困难。故而所织棉布质量上无法与江南竞争。另外,早期棉织业产地如川、闽、粤一带,在明清时已趋衰落。广东的棉布多来自于吴、楚(《广东新语》)。福建的棉布“悉自他郡至”(《闽大记》)。泉州的丝缕棉絮,皆仰吴、浙(嘉靖《泉州府志》)。四川居民甚至不谙纺织,由江楚成布,运川销售(《清高宗实录》乾隆三十年十月)。总之由于东南地区棉织品质量好,深受各地欢迎,其他产地包括有悠久历史的织业区均因无力竞争,纷纷退出。

近代外棉、棉织品的输入,对中国植棉业和棉织业产生很大影响(鸦片战争前,外棉的输入仅次于走私鸦片,占第2位,织棉品占第3位)。这是对中国民族棉织业的重大打击。但在 19 世纪未至 20 世纪初,美洲棉种包括陆地棉海岛棉的传入,在中国棉种的改良方面起过一定的作用。由于美洲棉是细绒棉,纤维长质量高,不过百年种植便普及全国,代替了传统的粗绒。20世纪20年代前,北至直隶,南延两粤,东起浙、苏,西及甘、陕,皆试种洋棉。由上观之。宋代以前山东地区是丝织业的中心,后为棉织业的基地,这一切都为鲁锦在这一地区的形成和发展奠定了良好的基础。

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟