01

鲁锦的概况

1.2 鲁锦的历史渊源

作为一项民间的手织工艺品,鲁锦扎根于山东的广大农村,在漫长的历史发展过程中形成了独特的艺术风格。在距济宁曲阜城东9公里处的西夏侯大汶口文化中晚期遗址出土的陶鼎底印有粗布纹,在背壶底印有细布纹,这说明远在五干多年前我们的祖先就已掌握了纺织技术。

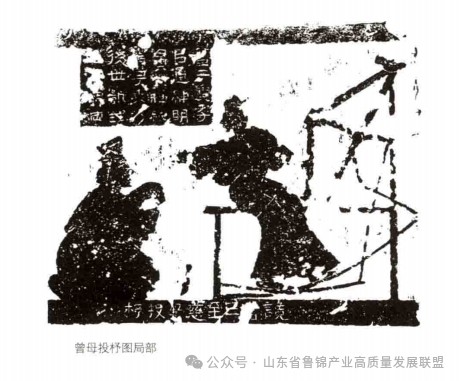

春秋战国至秦汉时期,齐鲁等地曾是我国的织绣中心。杜甫曾有诗云:“齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。”这期间,民间百姓衣着以葛麻为主要原料,妇女用木制的织机织布已十分普遍,孟母断机的故事,就是织布机已经十分完整的例证。济宁嘉祥武氏祠汉画像石上的“曾母投杼图”中曾母使用斜织机;泰安肥城孝堂山郭氏祠三角形石梁上刻有织女坐于织机之上;枣庄滕州龙阳店出土的汉代“纺织画像石”,画面的一至二层起居纺织图中,左边有一妇女手摇纺车纺线:这些古代纺车、织机的式样和构造已经和新中国成立前民间织机的样子十分一致,与现在农户织女用的木织机也十分相近,它们均为现今鲁锦立式织机的先祖。汉代王充在《论衡》中曰:“齐部世刺绣,恒女无不能;襄邑俗织锦,钝妇无不巧。日见之,日为之,手狎也。”正是对当地妇女织锦的历史写照。“齐纨鲁缟”“冠带衣履天下”之句,虽然说的是丝织工艺,但民间衣着仍以葛、麻为主,其工艺技法是相同的。可见鲁西南民间织锦至少也有两千余年的历史了。

棉花的种植技术在宋元以后即在黄河流域普及,地处黄河冲积地区的鲁西南一带,棉纺织业十分普及。一贯善于精工细作的鲁西南人将传统的葛、麻、丝织绣工艺糅合在一起,创造出极具地方特色的棉纺织手工技艺。它是以棉纱为主要原料,手纺、手染、手织的实用工艺品。济宁附近的邹城元代墓中出士了两件本色棉夹袍,此棉布幅宽为 34 厘米,质量相当于今天的白细布类,至今尚坚牢。清光绪版《曹州府志》记载:“……地产木棉,以之为布。而无苎麻妇女务蚕桑,织丝为绢,亦能为绫,木棉转他方,其得颇盛……定陶植桑蚕,所产棉布为佳他邑,鄄城县地广衍饶沃土,宜木棉,贾人转江南为市。”可见这一带的纺织业的兴盛。另据1992年版的山东烟台《招远县志》记载:“19世纪末,家庭手工纺织业已较普遍,家庭妇女用木制手摇纺车和织布机自纺自织小土布,'洋线’'洋布’上市,民间织布受到冲击,后因抵制日货,手工纺织业又复兴。……1933年,全县织户3000余个,年产土布2万余匹,总产值 56万元。1943年,招远县抗日民主政府成立华东纺织厂,有织布机30台,分散在农村民户家中。……1952年,全县纺织业作坊1140个,从业人员1356 人,拥有木机 1094 台。”由此看来,如鲁北、鲁中、鲁南和胶东一带,虽不是主要产棉区,但广大农村妇女亦有自纺自织、生产土布的传统。

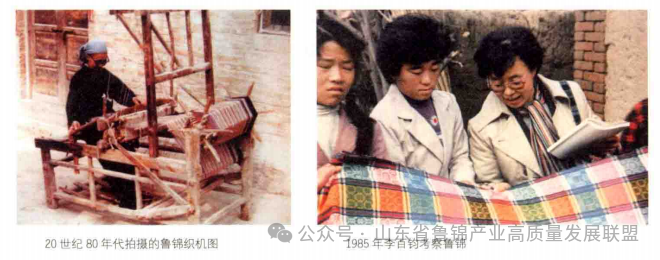

经过明清两代织具的改进和织造工艺的发展,鲁锦艺术已到了炉火纯青的境界。在清代,菏泽和鄄城一带出产的鲁锦曾作为贡品进献朝廷,成为大内御用之物。鸦片战争以后,外国的“洋布”(机织布)进入中国市场,“土布渐渐失去吸引力,只是在部分产棉区还保留自纺自用的“土布”市场。从1985年至 1992 年期间,据对聊城、菏泽、济宁三个地区农村调查的结果显示,还有近 30 万台古老的木织机,织锦能手近百万人。进入21世纪的今日,在山东黄河冲积平原偏僻农村的产棉区,仍旧有纺车和织机的声响。

1.3 鲁锦的定义

从技艺上讲:传统的山东民间织锦是以棉花为主要原料,手工纺线、手工染色、手工织造。从技艺上主要分为平纹技艺、提花技艺、打花技艺、砍花技艺和包花技艺,平纹技艺是鲁锦的基础性技艺,提花技艺是鲁锦的标志性技艺,打花技艺、砍花技艺和包花技艺是鲁锦的外延性技艺。严格意义上讲,由两片综织造的平纹技艺相对技术含量较低,一般称为土布、老粗布等,四片综以上的提花技艺、打花技艺、砍花技艺和包花技艺是鲁锦较高技艺的体现和标志。

从类型上讲:鲁锦是山东省的一种民间纯棉手工纺织品,具有浓郁的乡士气息和鲜明的民族特色。它不同于山东的其他民间土布,如民间蓝印花布和民间彩印包袱,这两者在工艺上均有印的成分,均是通过印染来形成图形纹样而鲁锦是以棉纱为原料,在木制织机上,以锦的技艺,由手工织造而成的彩色织物。

从名称上讲:“鲁锦”这一名称并不是历史上就有的,民间俗称为“土机布”“老粗布”“土布”或“四匹综”。1985年,山东工艺美术公司翁明星和山东艺术学院李百钧等专家赴菏泽地区农村调研当地民间土机织物的情况,他们先后十余次深入鲁西南农村调查,走访了 10 多个县市,39 个乡镇,61个自然村,行程 1.2万公里,,并撰写了《关于开发鲁西南民间织锦的可行性报告》。据粗略统计菏泽地区当时有 80 万妇女能织锦,并有 10 万台土织布机。

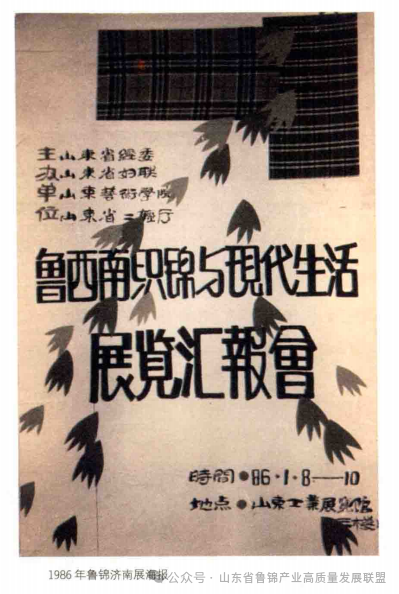

在山东省委、省政府的大力支持下,由山东省经委、山东省妇联、山东艺术学院和山东省二轻厅主办,于1986年1月8日在济南举办了“鲁西南织锦与现代生活”的展览,当时省委、省政府的领导李昌安、姜春云、陆懋曾等和中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会秘书长廉晓春、副主任刘山,中国美术家协会书记处书记、常务理事郁风等专家听取了鲁锦开发的汇报,他们认为这项织造工艺在山东省覆盖面较广,其色彩斑斓,似锦似绣,令人爱不释手具有棉的质地、锦的技艺,因此将这项手织工艺定名为“鲁锦”。省委、省政府领导同时决定筹备进京展。1986年8月20日一9月4日,在北京民族文化宫举办了由山东省经委、山东省妇联、山东艺术学院和山东省二轻厅主办的“鲁锦与现代生活展”,著名艺术家张仃先生亲笔为鲁锦题词“来自民间,回到民间”。

8月 23 日在京召开专家座谈会,中央工艺美术学院院长常沙娜发言说:“鲁锦的开发是做了一件非常有意义的工作。做工作要学习山东的这种精神,一年的调查,而且走访了 61个自然村,开发了这一成果,这是我们搞工艺美术很重要的方向……”中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会秘书长廉晓春认为:“鲁锦开发的过程本身就标志着我们民族文化的一个延续,多少年我们没有做的工作,今天山东做了,弥补了这一空白……”中央工艺美术学院副院长李绵璐、美术家郁风等专家教授 50 余人到会,对鲁锦的开发也给予了高度的评价。展览引起首都各界的强烈反响,《人民日报》《光明日报》《农民日报》和中央电视台等新闻媒体均进行了专题报道,《经济参考报》作了头版头条的专题评论:“这是一次重大的突破,鲁锦与现代工艺结了缘,鲁西南经济出现了新的曙光……”

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟