01

鲁锦的概况

1.4 鲁锦的产地

鲁锦的产地主要集中在山东的鲁西地区,这一地区主要是指省会济南以西的德州、聊城、菏泽、济宁、泰安和枣庄等地,这些地区中又以西南地区的菏泽济宁两地较为著名,菏泽鄄城和济宁嘉祥的鲁锦在色彩和纹样上最具代表性同时这两个地区也是国家级和省级非物质文化遗产--鲁锦的申报地。

菏泽--地处黄河下游,在远古时代,南有菏山、菏水,北有雷泽,故名菏泽。“菏泽”原系天然古泽,为济水所汇,年久湮塞,遗址在菏泽市东南 15 公里处。以水名称县,始于1735年(清雍正十三年),曹州升州为府,设附郭县,赐名菏泽。1949年8月,平原省建立,设立菏泽专区,专署驻地在菏泽县。“菏泽”又成为专区或地区级地方名称。据考古发掘测定,早在4000多年前,即有先民在这里刀耕火种,繁衍生息。相传黄帝族、炎帝族、九黎族融合后就定居在这里,我国古代著名的三位部落首领尧、舜、禹的主要活动就在这一地区。鄄城--位于山东省西南部,素有“古鄄”之称,是战国时期伟大的军事家思想家孙膑的故里。据 1982 年文物普查时县内出土文物表明,早在新石器时代晚期,就有先民生活在这块士地上。鄄城有文字可考的历史上溯至五帝时期。《太平寰宇记》载:“濮州今治鄄城县。古昆吾旧壤,颛顼遗墟。”春秋战国时期诸侯屡会于鄄,晋、楚大战于城濮;三国时期,曹操屯兵于鄄城;解放战争时期刘邓大军从东阿至鄄城一带强渡黄河,揭开了解放战争战略反攻的序幕。

济宁--鲁西南地区经济、文化和商贸中心,是华夏文明的重要发祥地。远古时期的“三皇五帝”在此留下过活动踪迹。春秋战国时期,被后世尊称为中国历史上圣人的“至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜子、述圣子思子”都诞生在这里。他们开中国儒家思想文化之先河,对中国社会历史的发展产生了极其重大而深远的影响。

嘉祥--相传春秋时期鲁哀公西去狩猎,获一麒麟,取其“嘉美祥瑞”之意故取地名为“嘉祥”。考古发现境内新石器时代时就有人聚居。春秋战国时期农耕发展,文化繁荣,成为鲁国的经济、文化繁荣地区。嘉祥武氏祠墓群石刻,被史学界誉为“汉代历史百科全书”。

1.5 鲁锦的民俗

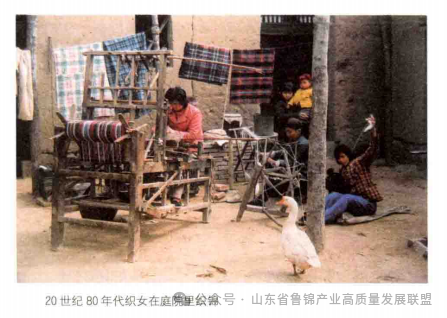

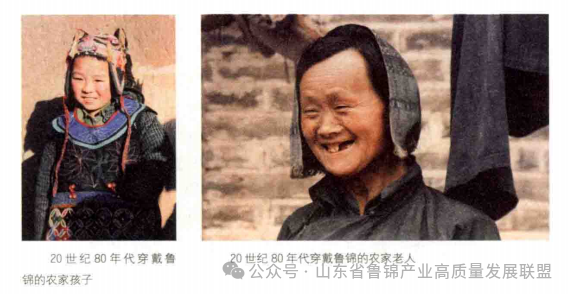

我国是农业大国,几千年来男耕女织,相沿已久。农村手工纺织业的发展是以丰富的棉麻桑蚕资源为基础的。山东地区的棉纺业之所以比较普及,源于运河便利的带动、官府纳税政策的变革,更重要的是“地宜植棉”和民众生活对于棉布的需求。位于鲁西南冲积平原的菏泽、济宁地区,盛产棉花,这里的农家妇女几乎人人擅长纺线织锦,当地有“方圆十几县,织机二十万”之说。《汉“织缣日一匹,织素五丈余。”据 1985 年的乐府诗集》中有过这样的盛赞:统计资料,仅嘉祥县就有织机2万台、织锦妇女9万余人。据不完全统计,现今鄄城和嘉祥两地的织机也在 3000 台以上,织锦女 5000 余人。“一妇不织或受其寒”的古语于汉代已在齐鲁大地流传。

鲁锦能够世代相传、绵延至今的原因,与山东地区的婚嫁民俗有着很大的关系。山东各地一般通行男娶女嫁,婚姻关系比较稳固。从前的男女婚,自由恋爱者极少,多是由家长包办,通媒结亲,即所谓“父母之命,媒之言”山东旧时的婚嫁年龄,各地有所不同,一般在 20 岁前后,但也有早婚的弊俗。据清代和民国年间的县志记载,山东俗喜早婚的多在西部地区,在冠县、陵县、长清等地,男年十一二岁即娶,在临清、高唐、茌平等地,男年十五六岁即娶有的地方甚至十岁即娶二十余岁之妇。早婚大多是女长于男,一般相差七八岁。下过通书之后,女方便整理嫁妆,男方要收拾新房,准备迎娶,亲友们也开始送喜礼。向男家送的喜礼,通常以“色”为单位,一对鸡、一刀肉、一对鱼二斤粉皮等,都可算作一色礼,当然也有送礼钱和喜帐(六尺红绸或红布、花布)的。喜帐一般是送给男方家长的,抬头写“xx大人令郎花烛之喜”,帐心写“天作之合”“鸾凤和鸣”“龙凤呈祥”之类的颂词,落款写“xx贺”。喜帐的多少,标志着结婚人家家境的好坏,富有人家的亲友一般都送喜帐。向待嫁的女子家里送喜礼,称作“填箱”,或作“添箱”,也称“添花粉”,一般送些女子婚后所用之物,如衣服、被褥、布料等,有的也送钱,谓之“压柜钱”但最多的还是送果盒。果盒为一方形木匣,能放半斤到一斤糕点,大多放糖果和柿饼之类的食品。上好的糕点连同果盒放到柜里,是新婚之夜新郎新娘共享的一般的食品则放到食盒里,留作新娘婚后磕头拜见长辈时的礼物。有些地方在送日子以后,要给待嫁的女子行加笄礼,俗谓之“上头”。古代女子 15 岁出嫁时要举行加笄仪式,即改变幼年的发式,把头发绾成一个,用黑布包住。然后用笄(即簪子)插定发髻,以此表示该女子已是成人。乐陵的女子受聘时及在招远、栖霞等地,于婚前数日,男家主妇和女亲戚至女家行加礼,婆婆亲自为未过门的媳妇理妆、加钗,谓之“上头”。上头后的女子,一般不再见外人直到出嫁后,才能公开露面。有的地方上头时间较晚,或在上轿前,或在入洞房后与开脸同时进行。

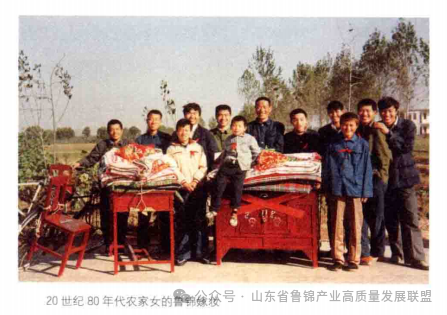

从前的嫁妆,一般人家至少是两铺两盖、桌椅、箱柜、座钟、脸盆等,无论贫富一对“长命灯”是必不可少的,即使现在有了电灯,也作为摆设照送不误。嫁妆有的是女家去送,有的是男家来抬。送嫁妆时,女家装车,派两个子弟跟车一个称为押车的、一个称为挂帘子的,还要请媒人坐在车上,俗称“压车头”送嫁妆也有与迎娶合在一起的,即随着新娘一起过门,浩浩荡荡的队伍,使婚礼显得十分壮观。在龙口、泰安等地,姑娘的嫁妆是男家在婚礼前派人去抬称之为抬嫁妆。抬嫁妆要看日子,少则婚前一天,多则婚前两天。嫁妆不但是为了满足家用服饰的需求,也是验证新媳妇是否心灵手巧的一个重要标尺。

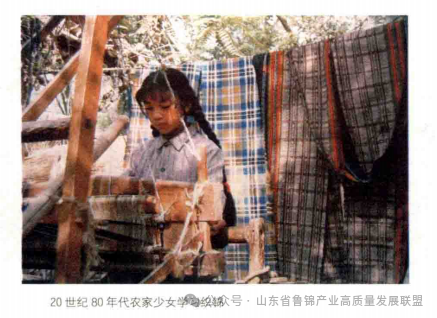

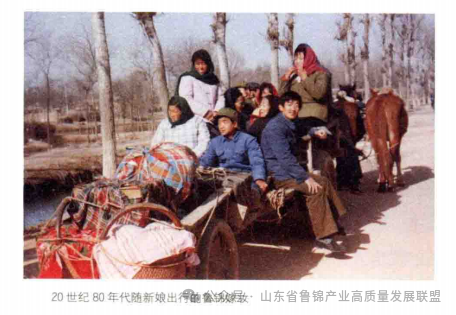

山东鲁西南地区的农家女孩从十二三岁开始就学习织锦,除了帮母亲织布卖钱接济生活,还要积攒起自己日后出嫁的嫁妆。一方面是为了满足家庭生活的需要,另一个重要的目的就是准备织锦嫁妆。织锦嫁妆主要包括被面、褥面、床单、帐子、衣料、手巾、包袱带等。她们从孩提时代就开始学习织锦,在不停歇的织机前长成少女,在一梭一梭的往复中长成待嫁的姑娘。该地区正是以织锦的花色和数量来衡量姑娘的品德和手艺的。每当高亢的迎亲唢呐在村庄上空响起时,人们就会看到在满载箱柜的大车上,一摞摞以鲁锦为面里的被褥和一沓沓用鲁锦做成的床单,其精细的图案、绚丽的色彩是那么引人注目。

按照习俗,新婚陪嫁用的被褥都以几铺几盖来计数。“铺”指的是褥子“盖”指的是被子。即使是贫苦之家,陪嫁被褥也不会少于两铺两盖,家境富裕的可以达到十铺十盖。陪嫁用的床单数量更多,一般都在十几床以上,多的可达三四十床,外加一箱子成匹成卷的织锦。从前,群众称机织布为洋布,洋布的价格是一般人家所承受不起的,女子陪嫁所需的布料全部是凭着自己的双手一点点纺织而成的。在纺织过程中,心灵手巧的农村姑娘充分表现出了自己的聪明才智,她们从小在织机的哐哐声中长大,耳濡目染中熟悉了纺织的流程工序,在母亲韝的口传心授下又掌握了织锦的技巧,等她们坐上织布机穿梭引线时一切都是那么得心应手,挥洒自如。当然,母亲传授的织造纹饰多是传统图案,像“长流水”“风交雪”“老朝廷”,这些纹样是必不可少的。这是长辈们内心对幸福生活的期盼,也包含了母亲对女儿未来生活的祝愿。但是,姑娘们并不拘泥于这些传统图案,她们既要使自己的织锦五彩斑,又不愿与别人的图案雷同,以便于显示自己与众不同的聪明才智。于是,她们将自己的个性充分发挥,以女性特有的丰富细腻的情感捕捉对自然界的感触和对生活的感悟,把自己的向往、追求、理想、憧憬都编进了织锦中,力求色彩鲜艳夺目,图案复杂多变。单从花纹名称里就能知道织锦图案的丰富多彩,淡雅的“枣花”“星星”“芝麻梭”,稳重的“斗纹”“合斗”“四大朵”,逼真的“手表”“风扇”“香椿叶”清新的“鹅眼”“猫蹄”,“长虫皮”,复杂的“迷魂阵”“七样字”“难死人”还有“窗户棂子挂纱灯”“双喜字轱辘钱”等变化万干、数不胜数的织锦图案。

受历史上封建礼教的束缚,农村妇女的生活环境是极为封闭的。对缺乏自我表现能力和自我表现机会的农村姑娘来说,织锦是一种极好的自我展示的方式。旧的婚姻介绍方式是媒人说合、父母包办。姑娘的容貌气质男方可以看到,而女方的人品才艺不是短时间能认识到的。于是,姑娘的手织锦就成了无声的自我介绍。当细密、平整、图案复杂、花色鲜艳的织锦在男方手中传阅一周后,一个“秀外慧中”的评语会在男方心中形成。精美的织锦在某种程度上成了姑娘品德和才艺的代言人,一桩美好的婚姻或许因此而达成。农村姑娘们牢牢抓住这个可以帮助自己实现幸福生活的机会,在纺织过程中倾注了丰富的情感。例如家住鄄城县吉山镇吴老家村的魏景芝,现已 70 多岁。她从 14 岁开始与几个要好的小姐妹一起结伴纺线织锦,通常一天可以纺得四两棉线,一机子织锦经纬线需要 23 斤棉线,魏景芝往往一连纺两个月才能满足织锦的需要。刚开始

织布时主要以平纹为主,多是素白布。后来她不满足白布的单调,开始想办法给棉线染色。按照老人的指点,她先后用槐米、红花、石皮染出黄色、红色和黑色的棉线,织出了彩色的黑镶边“长流水”纹样。这引来了同村人的啧啧称赞,远近村庄都知道吴老家有个叫景芝的巧闺女,向魏景芝提亲的人更是终绎不绝。

伴随着姑娘的成长,出嫁的日子快要来到了,姑娘备齐了织锦嫁妆后,还要给自己织几条包袱带。包袱带宽约8~10厘米,长约3米,有平纹、提花、砍花、包花之分,两头有长长的缨穗。其图案有“长流水”“枣花”“合斗”“九顶梅”“十二生肖”等。包袱带的作用有两种,一是新媳妇回娘家时用来捆扎包袱;另一个作用是冬天怀抱孩子时用它把母子束在一起。从前,妇女冬天都穿抿裆棉裤,大襟棉袄,为了既不耽误看孩子,也不耽误拾家务,她们通常把孩子的双脚扎进棉裤腰,解开棉袄把孩子围到怀里,外面用包袱带子从背后绕一个十字花在前胸牢牢系住。这样孩子不受冻,大人也方便干活,可以称得上是本地妇女的一大发明。也正因为它有这样实际的用处,包袱带成为生活中不可缺少的实用工艺品。出嫁那天,包袱带与织锦一起被放在拉嫁妆的大车上从姑娘娘家到婆家,一路展示新娘的才艺,也一路接受众人的评判。等到了婆家围观的妇女走上前来逐件翻看,评价每一块织锦的图案、色彩和织工,大家众说纷纭、各抒己见,往往在对织锦的评论中就对新娘的人品有了初步的了解。如果新娘的织锦能得到一致称赞,那她一定会是让人多年都不忘的巧媳妇。在很长一段时间里,“某某庄的某某媳妇”就成了心灵手巧的代名词,通常在教育自己的女儿和数落自己的儿媳妇时,被当母亲或当婆婆的提起。当地正是以织锦的花色和数量来衡量姑娘的品德与手艺的。每逢吉日,那挂红戴绿的轿子上那昂头奔进的马车上,那嘟嘟作响的拖拉机上,那载货的小汽车上,满载着几十床五彩缤纷的织锦被褥和各种各样的服饰用品随着新娘出行。从娘家到婆家路走,一路“展”,由乡亲们来评价。这缤纷的彩锦,这热闹的“品评会”构成了鲁西南平原上特有的风情画。正因为鲁西南一带流行这样的风俗,所以当地女人几乎没有不会纺线织锦的,一辆纺车,一台织机,也就成为她们终生不能离开的物件。

能得到众人的称赞不仅是一件可以使新娘感到兴奋和骄傲的事情,而且能为自己赢得光荣和尊敬。这种在婚嫁过程中对新娘织锦的观赏评比又成了促进织锦技艺比赛的引子,这种极具地方特色的民俗行为非常有利于鲁锦织造技术的发展和图案艺术的交流。农村姑娘们充分发挥自己的艺术创造力和艺术表现力,逐渐把鲁锦织造技艺锻造得炉火纯青。鲁锦品种越来越多,应用范围越来越广,产品分类越来越细,像被里、被面、褥里、褥面、帐子、床单、门帘围巾、头巾、手巾、衣料、包袱带、功夫带等都有各自较为固定的图案和色彩搭配原则。鲁锦的存在和发展使以婚嫁为主要代表的民俗活动变得更加丰富多彩,就这样,鲁锦和与之相关的民俗活动一起共融共生,传承至今。

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟