02

鲁锦的织造工序

在纺织科技飞速发展的今天,鲁锦工艺能流传干年,堪称奇迹。

鲁锦的传统织造工艺极为复杂,生产流程烦琐,织造速度慢,劳动强度大。从采棉纺线到上机织锦要经过七十二道工序,且全部采用纯手工工艺。其主要工序分为八部分:纺线、染纱、浆线、经线、穿综、闯杼、上梭、织造,每道工序又有许多子工序。

2.1 鲁锦的织机

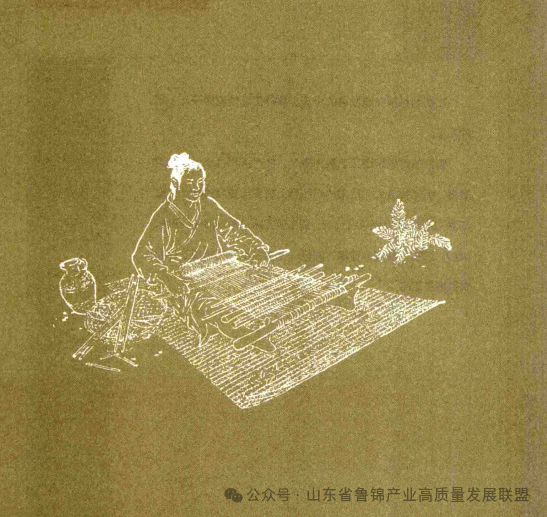

早在商周时期,我们北方黄河流域就已出现了一种木制纺织工具,它在使用时席地而坐,织造结构极为简单--腰机。云南晋宁石寨山遗址出土的距今2000 多年的纺织贮贝器盖上铸造了一组女奴隶在奴隶主的监视下席地而织的形象。这种足蹬式腰机没有机架,卷布轴的一端系于腰间,双足蹬住另一端的经轴并张紧织物,用分经棍将经纱按奇偶数分成两层,用提综杆提起经纱形成梭口,以骨针引纬,打纬刀打纬。腰机织造最重要的成就就是采用了提综杆、分经棍和打纬刀。而汉代斜梁机的出现,则标志着纺织技术的逐渐成熟。在山东嘉祥武氏祠汉画像石上的“曾母投杼图”中,曾母使用的斜织机即是今日遍及鲁西南的立式织机的先祖。汉代斜梁织机上卷经轴、经木综、蹑等关键部件均已具备,使用时可以手脚并用,大大加快了纺织速度。在今天看来,这种织机结构过于简单原始,但在当时是世界上最先进的织机,欧洲直到6 世纪时才出现,13 世纪时才被广泛运用。

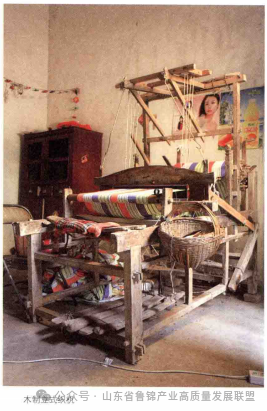

鲁锦的织机为木制立式织机,与山东汉代石刻中脚踏提综斜织机相比,它已经形成固定的交织综与提花综,在中原各省普遍流行。大约在春秋战国时期我国已在手提综开口(原始腰机即属此类织机)的基础上,发明了脚踏提综开口的踏板织机,因织机的经面与水平机座呈50°~60°的倾角,故又称“斜织机”。斜织机在我国汉代已普遍推广,在中原农村较富裕的家庭中,大都使用这种结构基本定型的斜织机。与构造简单的原始腰机不同,斜织机是一种配备有杼、经轴、卷轴、综片(织机上带着经线上下分开形成梭口的装置)、踏板和机架的完整织机。它采用物理学上的杠杆原理,用脚踏板来控制综片的升降,使经纱分成上下两层,形成一个三角形开口,以织造平纹织物。汉代斜织机最主要的类型是中轴式斜织机,织机的两个踏板均用绳子或木杆与一根中轴相连再由中轴来控制综片开口。斜织机采用脚踏提综开口装置,将织工的双手解脱出来,专门从事引纬和打纬的工作,它大大地提高了生产效率,并促进了引纬、打纬工具的进一步革新。配置花样时从穿综开始,所以妇女们很重视穿综技术喜欢收集各种样底。织机的定幅(俗称“机柱”)由竹片制成,它决定着经纱的幅宽和方向定位。定幅箱的打纬力度决定织物的平整度、均匀度。此外有机头、布头轴、压纱棒、吊综用的“屋花子”和梭板等主要部件。织工坐在机板上,双脚踩动机头,双手投梭,进行有节奏的织造。

2.2 鲁锦的原料

鲁锦以棉纱为原料,近年来个别地方也有采用腈纶线,过去妇女从纺线开始,先在手摇纺车上捻线合纱,劳动强度大,生产流程烦琐,织造速度慢。现在,纺织厂遍及城乡,机纺纱十分普及,有的棉纺厂为方便妇女从事副业,还规定了妇女以棉换纱的办法,这为鲁锦织造提供了极大的方便。根据织物不同织工将机纺纱自行合股捻线,肌理较粗的织物及织带用机纺纱21支纱合股。一般织物的经纱多为合股单经,纬纱则用双纬或多纬合股。

END

选自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟