02

鲁锦的织造工序

2.3.3 鲁锦的浆线

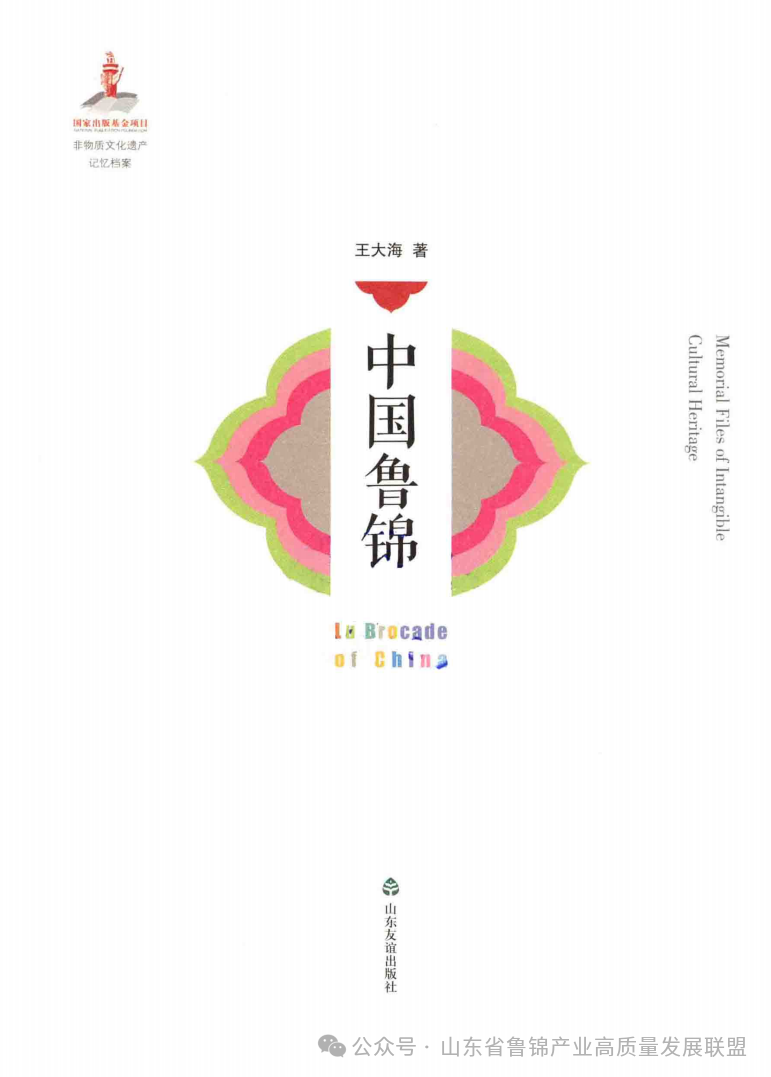

手工纺织的纱线由于捻度不够大,加之条干不均匀,粗细差别较明显,因此纱线的拉力和强度较差,在织机上作经纱使用时会造成频繁断线,严重影响到面料的织造速度和成品质量。解决这个问题的方法就是浆线。浆线就是在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。浆线时,一斤线要使用一斤二两白面先把白面攥出面筋,澄出淀粉后熬成糨糊,再加入适量清水搅匀,稀释至粥汤状,把线放入浆内反复搓揉,使浆汁吸附均匀,捞出后挂到光滑的木杆上干。有些地方也用手擀面的面汤浆线,

浆好的色纱挂到木杆上以后,不能曝晒,否则会黏接在一起,人们称其为“泥条”。成为“泥条”的色纱会造成以后的工序难以进行,给织造带来无尽的麻烦。为了避免出现“泥条”现象,纯线就成了一道必不可少的重要工序。浆好的线先在木杆上稍晾一会儿,这个时候要不断盘拧线,让浆液充分与纱线接触并渗入。待水分散失一部分,但纱线尚未干透黏结的时候,将合手的线短木棒穿进线桃内,带动线桃先上后下猛力线,依靠纱线的张力分离疏松交错的纱线边纯边搓,同时不断地调整线桃受力的位置,保证每一根纱线都能在砰砰的线声音里与其他纱线分离。等到纱线彻底干透,浆过的线没有了黏性,相互不再相交。上浆后的纱线光滑、强韧、不易断纱。浆线与线的目的是使线比较劲挺也能够承受牵拉,便于织造,也为下一步的络线打下良好的基础。

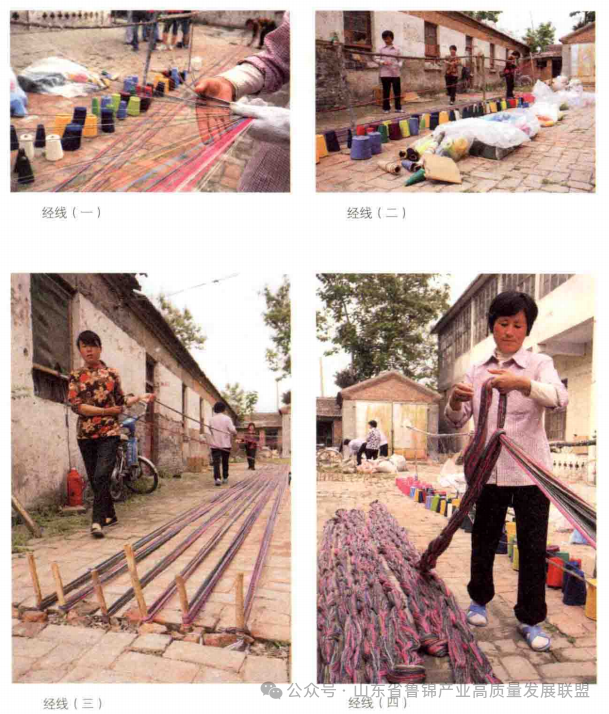

2.3.4 鲁锦的经线

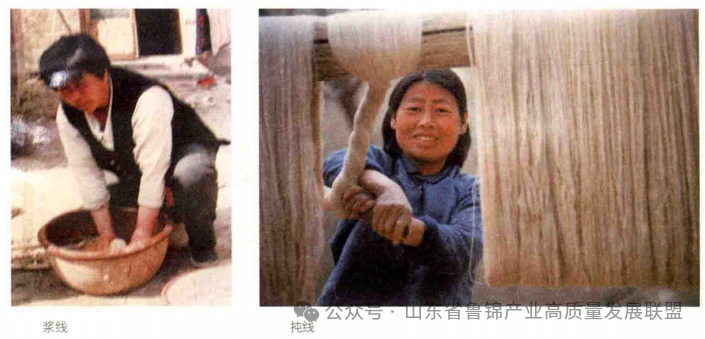

浆好的纱线都是在线桃上的,但线桃的使用有很多局限性。为了便于下一步的经线程序顺利进行,还要把线桃络到络子上,形成类似现代纺织工艺里用的筒纱。络线的使用工具是风车、搅墩和络子。风车因转动时像风一般轻快而得名。风车由两根十字交叉的木条组合而成,交叉点安装有一根上粗下尖的立轴用来做风车旋转时的支撑点。交叉木条的四个顶端都钻有小孔,可以插上高梁秆依靠它撑开线桃。风车使用时要与凳面上钻有圆孔的四脚矮凳配合,风车上的立轴插进木凳的圆孔,立轴尖抵到矮凳下放置的砖上。砖上挖有一个浅坑,可以约束住立轴尖,不让它随意滑动,以保持风车轴的直立。风车的一侧放置搅墩。搅墩就是一个可以支撑络子的木架,由厚重的木和直立其上的木杆构成搅墩的立杆上安装有平伸出的铁杆。木制的络子由两个长方形木框十字交叉组成,上下两个交叉点都钻有圆孔,络线时络子就穿到搅的铁杆上,铁杆就是络子的转动轴心。从风车上放好的线中牵出线头,并把线头搭到络子上,然后手握高粱秆搅动络子,以纱线在络子上的缠绕带动风车转动,左手要轻轻地扶住纱线,并不断调整纱线在络子上缠绕的位置,保证纱线络得匀称。为了方便经线时的使用,通常每个络子只能络一种颜色的纱线。如果络子的数量较少,色线的颜色又多时,也可以在络子上缠上两种或三种不同的色纱,不过各个色纱间要留有距离,不能相互缠绕,否则会影响经线时的正常使用。

待到织布用的纱线全部络好以后,就要开始经线了。经线的作用是按照面料花色设计的要求依次排列好色纱,在经线的同时还要确定所织成布料的长度和宽度。经线时要选择一块开阔平坦的空地,将缠满色纱的络子一字排开,络子上方架有经线杆,上面有几十个铁丝拧成的圆圈。络子上引出的纱线头分别从圆圈中穿过,相同的色纱两两结成一对,群众习惯称这一对线为“一根”线鲁锦的经线总和通常有六百根线,也就是由六百对线组成。络好的色线络子越多可供一次排列的经线根数就越多,经线的过程就快些;络子少的话,往返跑路的次数就要多些,经线的过程就相对长一些。色线的变换按照布样设计的图案进行,从布样的一侧开始依次排列。面料的长度一般来说是以“勾”为单位来计算的,旧时群众经线时的长度测量是按照“手尺”来进行的,三个手掌的长度加上一个横手掌的宽度相当于一手尺,长度在 66 厘米左右,相当于2市尺。每勾布的经线长度为手尺一丈二尺,相当于24市尺。按照这个长度的经线织好的布料正好可以缝制一床床单,床单的用料是21市尺,也就是说经线的织造收缩率通常在 12.5%左右。群众在经线前先计算好一机子要织多少勾布,据此再计算出一机布的经线重量,然后根据色纱的排列情况确定每种颜色纱线的用量。经线时的长度控制是由钉在地上的经线橛负责的,两个经线之间的距离正好是一勾布的长度,经线每绕过经线橛一次,群众习惯用锅底灰在绕过处抹上一个墨记。这样在织布的时候每看到一个墨记就知道已经织好了一勾布。群众对此还有俗语说道:“娶媳妇盼孙,织布盼墨(音 mèi)。”一台织机能织造的面料长度通常要看该织机圣花的卷经轴所能承载的经线数量,一般在 10~15勾左右,因此经线的时候要在地上平行排列 10~15 对经线橛。经线开始的第一根线橛称为“死橛”,就是固定不能动的意思。离开最后一根经线橛 40 厘米的长度还要再多钉一根,这紧邻的两根称为“交橛”。这是每趟经线的结束之处。经线开始的时候,经线人将经线杆铁圈上的线牵到手中,按照从死橛到交橛的顺序分别从每一根线橛上绕过,到达交时需要“拾交”,即左手持经线,右手拇指和中指将每根经线翻绕使之产生交叉后,再按次序分别挂在两根交上。然后按原路返回死橛,同样将经线挂到每一根经线上,如此循环往复,直到每一根经线橛上都挂满了600 根经线,则要回到死橛,将经线系到线上,扯断剩余的经线,整个经线过程才宣告结束。

经线的时候通常要有三个以上的人参加,一人经线,两个人分别在经线橛的两端接线挂橛,另外还要有人在摆放络子处根据布样的图案设计及时调整不同颜色的纱线,补充抽光纱线的络子。为了保证经线根数的准确无误,需要有专人在交橛处清点数线,称为“查帖”。40 根线为一帖,待经线满 40 根时,要用线绳在经线交叉处系上作为标记。一般 600 根的经线正好15 帖,清点无误后将交橛处的经线交叉点用线绳扎牢,防止经线“跑交”,然后就可以缠线团了。从交橛开始,将经好的线提起,以左手为中心,将经线全部绕到手臂上,缠成一个大线团。

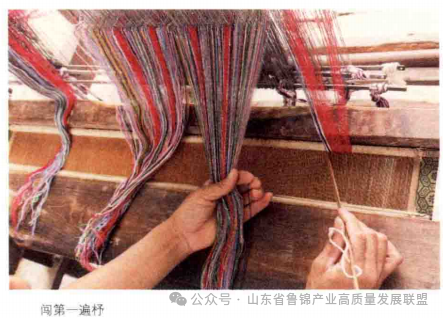

杼是纺织过程中使用的一个重要工具,由竖向排列的细竹片和横向放置的粗竹条组合捆绑而成。它的主要功能有三个:一是控制布幅的宽窄和经线的密度杼的稀密度能从固定长度里不同的帖数中分辨出来,帖数越多,经线的密度就越大,称为“稠杼”,织成的布厚实;反之,经线的密度就越小,称为“亮杼”织出的布轻薄。二是闯好头遍杼后在刷线时起到梳子的作用,凡是杼经过之处都能把经线从头到尾梳理得条理清晰、平顺整齐。三是杼在织布时用来打紧纬线使成品布紧密结实。

闯杼是刷线前的必备工序。缠好线团后,就要使用“拉耙”这个专用的工具了。拉耙是在“V”形树桩的交叉点上安装一根五十厘米高的立杆制成,它的主要功能是在刷线时绷紧经线。闯杼时用拉耙也是为了扯开经线,使闯杼人容易按照次序排列经线。

闯杼时先将交叉线头从线团中掏出来,拉出长约一米的线段,并把线段缠系到拉耙的立杆上。用两根枣木制成的交棍分别从经线的交叉点两侧穿过代替捆扎线绳的作用。交棍两端分别有线绳连接,防止交棍滑落出现“跑交的失误。将交棍绑在圣花的木齿上,把杼平架到圣花上面,用竹片削成的杼篾将经线按照顺序依次闯入杼眼,闯好的经线要用高粱秆穿好防止经线滑脱。

闯好头遍杼后的工序就是刷线了。这道工序主要是理顺在经线、缠线团过程中凌乱的经线,使它们在杼的梳理下完全符合整经的预期效果。刷线时先将圣花放置到织机上,将穿有高粱秆的经线头缠绕到圣花的卷经轴上。先用细条扎成的竹刷扫理平顺一段经线后,就要调整交棍的位置了。用一片过交板平插入靠近杼片的交棍位置,将交棍抽出后将杼片向前紧贴过交板,这时将扁平的过交板转动九十度直立,使交叉的经线分离得更加明显,然后用交插入片后过交板撑起的交叉空间里,这时的杼就位于两个交棍中间了。再用过交板替换出杼前的交棍,将杼片向前紧贴过交板,使经线的交叉点越过杼片,将过交板翻转九十度使经线分层的空间更明显,紧贴杼片插入交棍,并将两个交棍重新用线绳连接,抽出过交板,经线的交叉分层点就自然挪到杼片以后了。将经线团放开五到十米长后把经线系牢在拉耙的立柱上。为使经线保持绷紧的状态,拉耙上要压上石板或砖块。然后用竹刷逐段梳理经线,边刷边向前挪动片和交棍。每梳理好两三米左右的长度就往圣花的卷经轴上卷一次,为了保持经线卷的均匀平整,每缠上一二米左右的经线,就要往卷经轴上放一根与圣花同宽的高粱秆。待载有经线团的拉耙靠近机身时,再次放出经线,将拉耙拉回最初的位置,然后重复刷线的程序,直到将一百多米的经线全部理一遍,刷线才宣告结束。从经线的尽头抽下综片,将交棍绑在织机楼架上,依然保持经线的交叉状态。

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟