05

鲁锦路在何方

鲁锦的研究与开发工作是从 20 世纪 80 年代中期开始的,并在山东省委、省政府的大力推动下取得了历史性的突破。20 多年后的今天,鲁锦织造技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录,鲁锦艺术产业也被列入《山东省文化产业发展专项规划(2007-2015)》。鲁锦迎来了再创辉煌的历史机遇。如何保护鲁锦、挖掘鲁锦、创新鲁锦并使它大放异彩,成为今天所面临的课题。以高校为背景的“研、学、产”一体化研发鲁锦的“山艺模式”,也许是保护和传承我国民族民间文化的他山之石。

鲁锦作为中国的传统纺织品,作为山东民族民间文化的代表,在现代社会崇尚环保和回归自然的消费潮流中,不仅仅具有传承保护的一面,还具有开发利用的一面,也只有合理地开发利用好鲁锦的资源,才能使鲁锦的保护和传承走上一条良性循环的道路。

5.1 鲁锦开发的过去

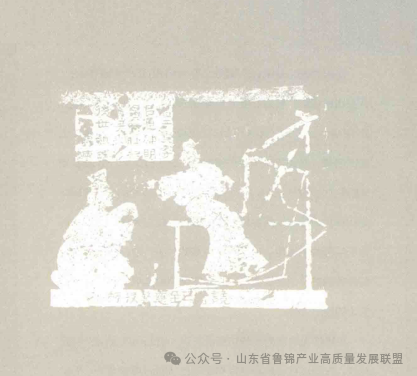

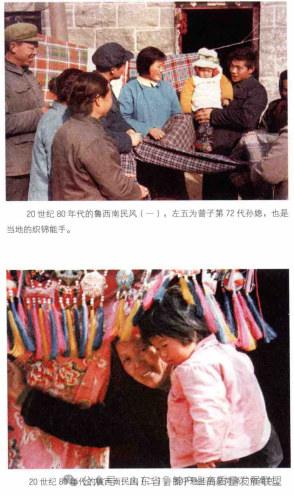

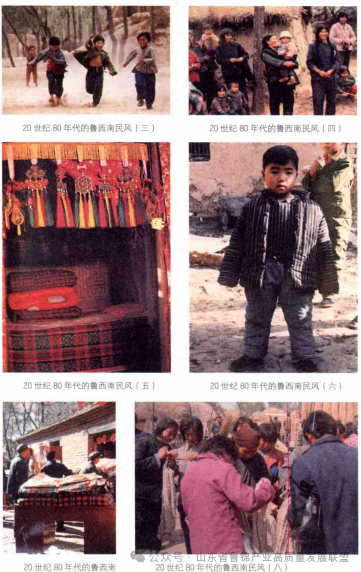

鲁锦的研究和开发工作是从 20 世纪 80年代中期开始的。1985年7月,山东艺术学院李百钧与山东工艺美术公司翁明星等专家开始考察调研鲁锦的情况,走访了菏泽、济宁、聊城等地区的 10 多个县市,39 个乡镇,61个自然村。同年 10月,李百钧等专家撰写了《鲁西南民间织锦采风札记》,参加了1985年9月中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会在合肥举行的以“民间美术如何为现代生活服务”为主题的年会,由山东工艺美术学会理事长孙长林引荐,李百钧等人在会上结识了张仃、廉晓春、郁风、张道一等专家,并作了关于鲁锦调研的汇报发言,得到了全国许多专家的热情鼓励、帮助和指导。同时,李百钧等专家受到庐阳花布开发应用经验的启迪,进而使鲁锦的研发思路从理论史料研究转到面向现代生活的应用研究上。

李百钧等专家回到济南后,又一次下乡调研,并结合民间工艺美术年会的精神撰写了《关于开发鲁西南民间织锦的可行性报告》。此报告有两个重点:一是开发民间美术,发扬民族文化;二是解放妇女劳动力,扶贫致富,解决山东棉花的出路问题。经山东省妇联党组同意后,此报告送时任山东省省长李昌安审阅。李昌安省长审阅后十分重视,认为开发鲁锦对充分利用丰富的棉花资源优势、出口创汇及我省的外贸工作都有重大意义。1985年11月,省政府第94 次常委会讨论决定责成省经委负责抓好这项工作,由省妇联、山东艺术学院省二轻厅联合开发鲁西南织锦。

与此同时,专家组将鲁锦的研发计划向民间工艺美术学会秘书长廉晓春做了汇报,对鲁西南织锦与现代生活的研发课题也给出了指导性的意见:1.明确民间美术与现代生活的关系,继承与创新的因果关系。2.明确两个效益并举的意义和措施,要用事实证明工业产品与民族文化的结合。并进一步指出要做到以下三点:(1)确定课题的依据;(2)拿出切实可行的措施;(3)规划发展战略与实效。

根据指导意见,李百钧等专家确定了课题的依据是:开发鲁西南织锦是社会效益与经济效益并举的大事,对于民间文化的发扬光大和两个文明的建设,对于扶贫致富,发展老区经济,解放妇女劳动力,解决剩余劳动力的出路问题,解决鲁西南棉花资源长期以来得不到充分利用的问题,以及出口创汇等都具有多方面综合性的重大意义。在这一课题依据的指导下,专家组决定将课题分为两部分进行,第一部分是开发工作,第二部分是创造经济效益。首先在本省做一个小型的内部汇报,用展览的形式请大家认识这一事业的重要性;其次争取在 1986 年赴北京民族文化宫展出,扩大影响并听取意见,为创造经济效益的工作铺路。1985年11月16日,以上建议在山东省经委、省妇联、省艺术学院省二轻厅的联席会议上通过,并成立了领导小组。

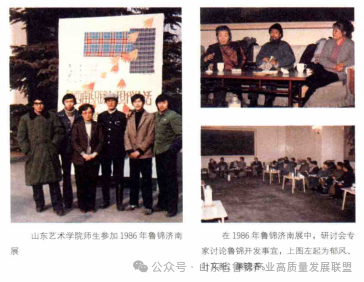

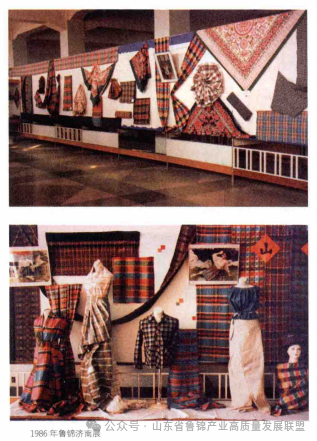

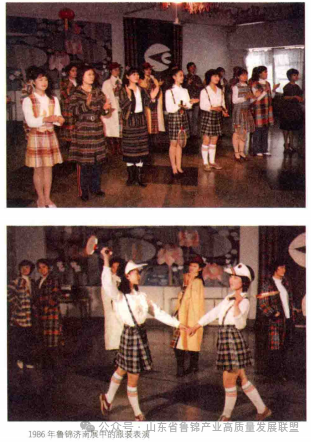

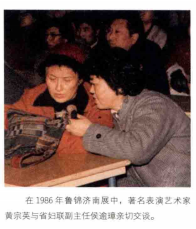

1986年1月8日至 10日在济南山东省工业展览馆举行了“鲁西南织锦与现代生活展览汇报会”,山东省委、省政府的领导和邀请的北京专家晓春、刘恪山、郁风、廖洪超、赵红、何溶、汪玉林、杨少勤等参加了开幕式,并听取了山东艺术学院李百钧老师的汇报和介绍,参观了济宁、菏泽两地市四个县的展品,观看了鲁西南织锦调研组设计的时装表演,并参加了座谈会。省委领导在听取汇报后作了重要指示:“………妇联解放妇女劳动力、艺术学院挖掘民间艺术以及菏泽相关部门开展诚点扶贫工作等都是在从不同的角度开发鲁锦,联合进行考察至今已经七个月了,今天省政府在家的领导能来的都来了,这说明什么?说明这是一个思路,这就是决心,不是看服装表演来了,不是看土布来了。如何发挥棉花的经济效益需要一个过程,从棉花到服装、工艺品、日用品的自产自用,到使棉花变为商品,要重视它们的实用和艺术价值,要举一反三,发挥山东棉花的自然优势。作为山东来讲,在民间蕴藏着资源的优势、人力的优势、传统工艺的优势。在现在的基础上,要确定以黄河滩区为试点进行扶贫要有组织、有领导地开发,要一步一个脚印,不能各自为政。原始的生产组织状态不行,要在半年时间里将设计、工艺、销售、价格和生产等环节理顺。产品生产出来要讲究质量,要有一个好的开端、好的印象,包括在国际上不能破坏了名誉,无论是工艺品还是实用品,价格上要适当。在3月和5月份再做两次汇报,争取在6月份把成果在省内先展,然后再到北京展,要以展销结合的形式进京……”(根据会议录音整理)

北京来的专家也给予了很好的建议(以下是根据录音整理摘录的专家发言)中国民间工艺美术专业委员会秘书长、轻工部工艺美术公司艺术指导处处长廉晓春:"看了展览,心情非常激动,山东的同志做了件大好事,上至省长,下至工人、农民,山东是第一家,发展民间艺术是一个社会组织的过程,单靠山东艺术学院一家高校的力量是远远不够的。山东省有人才,一是领导有眼力,支持赞助挖掘民间工艺美术;二是有设计人才,有高校等专业机构的参与;三是广大人民群众的智慧,心灵手巧、有才华。因此要有改革的姿态,建议成立强有力的管理领导机构。……如果今年6月份准备得好,产品过硬,在省展后进京;如果准备不足,可以考虑是否缩小规模,先进京了解一下市场和信息,以及群众关注的程度,在京专家学者人数较多,可以多方面听取他们的意见和评价,按现在的水平可以进京展览。

著名美术家、服装设计家郁风:“鲁锦开发无论对经济的发展,还是对艺术开发都是件好事情,其关键在于设计。每件东西都是好的素材,要变为实用品和实用美术就需要开发。种类繁多的织锦古朴新颖,每个人都可以创造,这就是手工艺的优势,要发扬和保持。艺术设计上应该将款式和民族化相结合并再进一步发展。”

中国民间工艺美术专业委员会副主任刘恪山:“在山东省委、省政府各部门的共同努力下,鲁锦的开发在各方面形成了体系,值得称赞,应该载入民间工艺美术的史册。山东是一个文化的宝库,民族文化有自己的语言、风格和形象鲁锦能在悠久的历史中,被人们自产自用至今,体现了中华民族的审美能力和聪明智慧。应对鲁锦产生的源头、图案、色彩和实用价值做深入的研究。人民是伟大的艺术家,鲁锦之所以保存至今,在于它没有受到外来文化的感染,保持了文化的纯洁性。做好抢救工作,要对山东民间艺术做一次调查,记载下来万不可失传。……要尽快设计高雅的商标,发展这个事业要想更多的出路在技术过关后要让民族的产品为现代生活服务。进京展要不进则已、一进则鸣。

《美术》杂志主编何溶:“从各方面讲,鲁锦开发都是一个伟大的事业,应该加强体系的管理,组建相应的班子,希望这项事业能够长久,要开发、发展关键是要把民间艺术看为一个体系,要从民间审美的角度去考察调研。

至此,在山东省委、省政府领导的支持下,各部门在开发鲁锦的工作上进一步认识了此项工作的价值,统一了思想,并组成了联合领导小组,开发工作自此走向正规,为鲁锦北京展打下了良好的基础。后面的工作是交叉进行的,进京展览、抓扶贫点、为经济开发打基础三项工作交替进行。1986年3月16日深夜,廉晓春秘书长为鲁锦开发一事致信李昌安省长,谈了北京专家们对鲁锦的意见和下一步的希望。4月份,联合领导小组给李昌安省长撰写了《关于开发鲁锦的工作情况汇报》。

当时在开发选点的问题上,遵照省委、省政府领导的意见,把重点放在生活水平不高的黄河滩区,最后选定了菏泽地区(现菏泽市)鄄城县杨屯村为鲁锦开发的试点村。该村有三个优势

1.具有光荣的革命传统,刘邓大军渡黄河时经过此地,有着较好的群众基础

2.织造工艺技术全面,不仅会织土布、彩锦,还会织围巾、功夫带、包袱带和刺绣。

3.菏泽地区扶贫工作队在该村驻点,便于开展鲁锦开发工作。

菏泽地区的鄄城县位于山东省西南部,西、北两面跨黄河与河南省毗邻是国家级生态示范区,全国粮食生产基地县,全国平原绿化先进县,古代军事家、一代兵师孙膑的故里,是被国家民政部命名的“干年古县”。鄄城县历史文化底蕴深厚,是中华民族开发较早的区域之一,上古属“颛顼之墟”,周时为卫国之鄄邑而得名,西汉初置县。境内现存有尧王墓、孙膑墓、苏御史牌坊等古迹遗址,砖塑、商羊舞、鲁锦被列为国家级非物质文化遗产保护项目。1985年的鄄城县种植棉花约 20万~25万亩,产棉 3600万斤,由于棉花调拨任务不足有 1000 多万斤不能收购,加上原有的库存,总数超过 2000万斤,出现了卖棉难的严重情况。

当时联合小组将展览筹备与抓点工作同时进行,以抓试验点促展览,以进京展促进全面经济开发,在工艺上解决了纱牢度及色牢度等问题,由原来的手纺手染、手工织造的工艺改造为机纺、机染、手工织造的新鲁锦织造工艺。

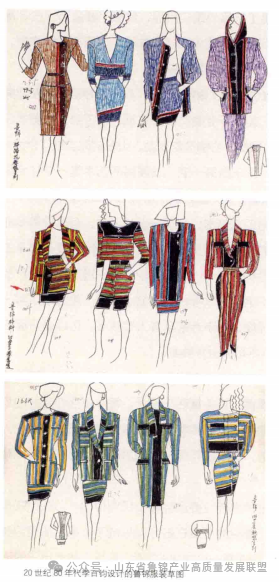

在各部门统一协调下,省纺织厅的工程师、省服装公司的设计人员、省工展馆的设计师,和山东艺术学院的老师组成了更加全面的设计团队,杨松林副院长担任鲁锦设计的总指导。追求设计领先是本次研发的重点,设计上采取巧用传统鲁锦纹样与设计新鲁锦纹样并行的方法,设计出时装类、鞋帽类、室内装饰用品类、旅游产品类及大型织锦壁挂类等百余种新产品。

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟