05

鲁锦路在何方

5.1 鲁锦开发的过去

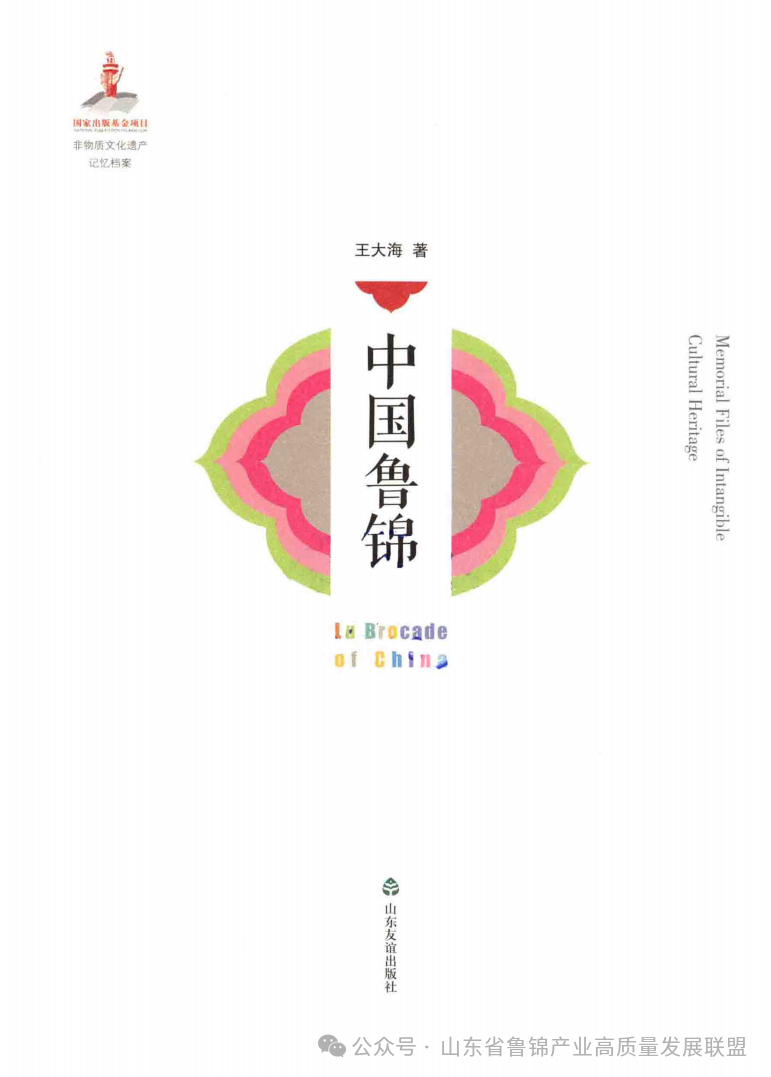

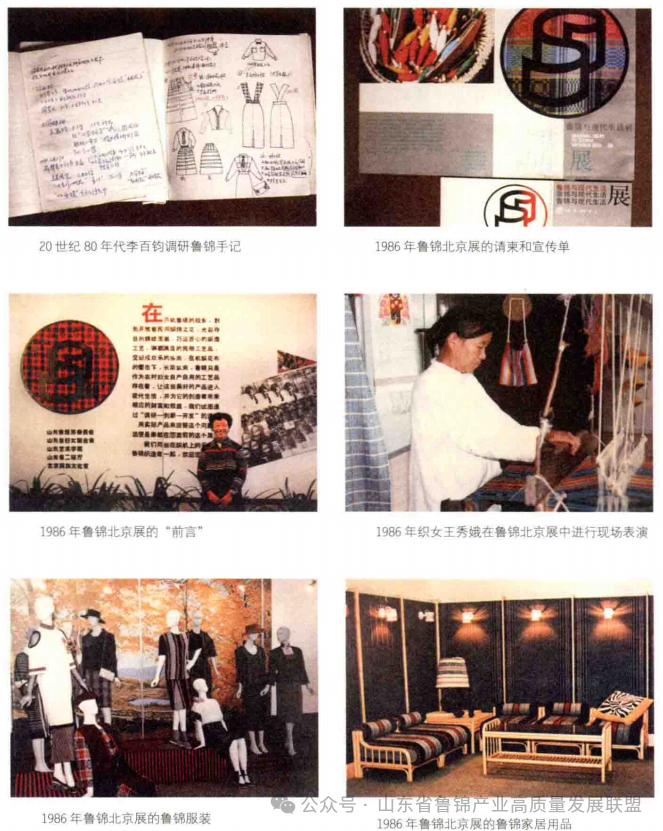

1986年8月5日,山东省省长李昌安和部分省领导杨衍银、马世忠、卢洪刘勇、王怀俊、刘守杰、刘汉彬等在省工展馆审查了即将进京展出的“鲁锦与现代生活展”,并听取了介绍。李昌安省长对开发工作做了具体指示:“看鲁锦是第二次了。看了整个展览,个人认为可以进京。这次进京展览我们应该扎扎实实地做工作,不搞花架子,要把重点放到家里,放在经济上,我们做点事、造声势简单,抓工作难……要解决生产、经营、产品更新、开发等问题,要真正把鲁锦变成一个商品。……要把这8个月的工作总结一下,这次开发鲁锦反映了把群众动员起来了不得,要继续把这项工作做下去。”(根据会议录音整理1986年8月20日~9月4日,在山东省委、省政府的支持下,由山东省经委、山东省妇联、山东艺术学院、山东省二轻厅、北京民族文化宫联合举办的“鲁锦与现代生活展”于8月20日在北京民族文化宫开幕,全国政协副主席陈再道、雷洁琼,轻工部部长杨波,全国人大民委副主任吴向必,全国妇联书记处第一书记张帼英,全国人大常委徐运北,中共山东省委常委、省妇联主任杨衍银等领导同志出席了开幕式,陈再道、雷洁琼副主席为鲁锦展剪彩。原中央工艺美术学院顾问张仃先生为展览题词:“来自民间,回到民间。”展览采用了边展边销边订货的展、销、订形式,在北京引起了很大的轰动(展览中,鄄城县杨屯村年近 60 岁的织锦能手王秀娥祖孙三代进京表演)。《经济参考报)头版(1986年8月19日)以《协同开发鲁锦、脱贫致有望》为题,发表评论文章:“这就是把鲁西南民间传统产品--鲁锦,与现代工艺美术结合起来使之适应现代人们的生活情趣和审美意识,成为美观实用而且用途广泛的产品。如果销路打开,它将是鲁西南人民的一大财源。

8月 23 日下午,在北京民族文化宫举行了“鲁锦与现代生活展”座谈会座谈会由山东艺术学院副院长杨松林、山东省经委副主任刘守杰主持。参加座谈会的有首都美术界、工艺美术界、轻纺部门、经济部门和部分新闻单位的专家学者。中央工艺美术学会民间工艺美术专业委员会秘书长廉晓春,著名美术家、服装设计家郁风,纺织工业部工程师汪玉英,中央工艺美术学院院长常沙娜副院长李绵璐,中央美术学院教授杨先让,民间工艺美术专业委员会副主任徐峰刘恪山,中国美术馆研究员李寸松、刘曦林,人民日报社文艺部副主任赵志芳等专家在座谈会上做了精彩发言,以下是根据录音整理的部分专家发言内容中央工艺美术学会民间工艺美术专业委员会秘书长廉晓春:“鲁锦展览能够在北京展出是很不容易的,意义也是深远的,其意义已经超过了展览本身。第一层意义在于一个古老的,有久远历史的农民的生活艺术品,今天走进了大殿堂,而且将要进入民众的生活,进入这么多普通老百姓的生活中。这个过程本身就是我们民族文化延续的一个标志。我们多少年应该做的工作,多少年我们没有做,今天山东做了,弥补了一个空自。这就是说,把农民的艺术引到今天的现代生活,引入大城市,这个意义是不能低估的。第二层意义就是我们运用了自己民族文化的老底,把它搬出来,加上我们时代的一些新的工艺。新的设计和生产手段这个纵向上的结合,它的意义也是不可低估的。一个民族文化的保持和发展,应该从鲁锦展览会上得到一些启示。民族文化的延续和发展不是凭空而来的,也不是一句话、两句话或者照搬一下就算作延续。这个工作本身就标志着我们从事这个工作的同志是了解历史,了解农民,也了解时代的人。……还有两点供参考的意见:一是不要急功近利,立竿见影的思想常常使我们把眼前利益和长远利益搞颠倒了。我觉得做我们这个领域的工作不能忘记一个根本特点,它承担着国人理解自己民族文化的责任。引导他们爱自己的文化,这是我们这批人要承担的义务。因此这个工作就不是急功近利、立竿见影所能够看出来的。今天鲁锦艺术研发到这个程度,要避免出现这种不妙的后果,尽可能把眼前利益和长远利益的关系摆正。再有一点:我们从事这个工作的过程中别忘了我们总的设计水平不能被生产工艺的先进性所代替,生产工艺的先进性不能等于我们全面的设计思想、设计上的不庸俗、设计上的健康,是不能与先进的生产工艺画等号的,是需要把关的。我估计这次展览会结束以后会遇到一连串新的问题,不要被困难吓住,我相信鲁锦的前途是美好的。"

著名美术家、服装设计家郁风:“现在国际市场上手工艺产品的价钱永远高于机器产品,这是规律,不但现在这样,而且将来也是这样,手工的颜色花样不是机器所能代替的。……我们怎样让鲁锦满足广大消费者的要求,这是个大问题,不是我们搞艺术的人完全可以解决的,这需要很大的协作,协作中就有很多问题,要把好设计关、生产关和销售关,我们先把国内市场稳住了,然后再打出去。

中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)院长常沙娜:“看了这个展览说明(山东)做了一个非常有意义的工作,尤其题目正好反映了展览会的内容,就是民间和生活,真正说明了民间美术确实是能够与现代生活相结合的,看了很高兴很兴奋,但我也担心下一步(该)怎么办……但愿这仅仅是开始,今后还要脚踏实地地去发展,还要紧密地与现代生活结合起来。将来在市场上,至少在一定范围里面能够继续看到这些产品,(它们)既是产品又是艺术品。希望将来(鲁锦)能够进一步发展,而且能保持它的优点……再一点,要看到鲁锦的特点,因为它是手织的,是天然的真棉,这从国内外来说,具备这两个条件的话就是非常昂贵的手工织造艺术品。利用这个条件,鲁锦的艺术水平再加上质量,如果出口的话就应该是少量的,不要乱、不要求多。……我们闯出路子的话,其他各个地区民间的东西,就可以完全应用到生活里头,它的出路就很广泛,艺术水平就能得到发展和保证。……作为我们教学单位,今后怎样引导青年教师,怎样引导我们的学生,也是从这个方向去做,我觉得这也是很好的启发。中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会副主任刘格山:“开发鲁锦一定要保持原来的东西,要考虑经济效益和社会效益。社会效益不单纯是思想教育而是通过我们的工作去提高全国人民群众爱国主义的思想情操。拿到国外去使他们认识到中华民族的伟大。社会效益要看重这一点,经济效益要为社会效益服务。

中央工艺美术学院副院长李绵璐:“首先要感谢山东的同志办了这样一个好的展览到京来,特别对于北京市的工艺美术界来说是一份很好的精神食粮。……张仃同志因为要出差,所以今天没来,他叫我给大家说一下,他看了以后也感觉很好,给我说了很多,也很激动。这个展览学术性很浓,作为一个研究工作的话,不单单是把东西摆出来,而是通过调查之后,把它的发展过程、图案的名字、每个阶段的风格、当地的生产工艺都呈现出来。这个展览的形式说明了山东的领导和同志们是从学术的角度来研究它了。其二,如何利用民间的东西,怎么样在现代生活当中应用,这方面路子比较宽,从服装、室内陈设、鞋帽等方潕齦屿都有,山东的同行们注意了设计。

中国美术馆研究员刘曦林:“民间美术绝非死物,它的审美价值还会在现代乃至未来不断地释放出能量。'鲁锦与现代生活展’就以其特有的魅力显示了民间美术的生命力,许多人没想到那些古老的乡间的土玩意儿成了现代人追逐的时髦鲜货。从艺术角度而言,它不仅震动了美术界,使美术家们找到了艺术创作的借鉴,同时那些乡间姐妹们的精神也是其中之一,使她们感到了创造的愉悦,认识到了那些创造物的价值,激发了她们不断创造的欲望。这真要感谢李百钧等这样的美术家在鲁锦尚具有相当生产力的时候,发现了它特有的时代感并找到了它与现代生活相结合的途径。”

民间美术的前途无非几种选择。一是任其自生自灭,这当然是下策;二是研究它的历史沿革、艺术特色,为它建一个博物馆,这是中策,但毕竟是必需的;三是在研究的基础上开发它,找到民间美术与现代生活的契合点,架起民族民间美术与现代审美意识的桥梁,这是最佳选择。鲁锦的开发乃是第三种选择的体现。

对于现代制品的销路,有人主张开发国际市场,有人主张立足国内市场笔者都表示支持,这是生产者脱贫致富之路。但鲁锦的开发,包括所有民间美术的开发,不仅是经济上的开发,也是精神上的开拓,不仅使农民在物质生活方面看到了曙光,也从精神上意识到了民间美术的社会价值,意识到了作为创造主体的精神享受,意识到了走向现代文明社会的希望。

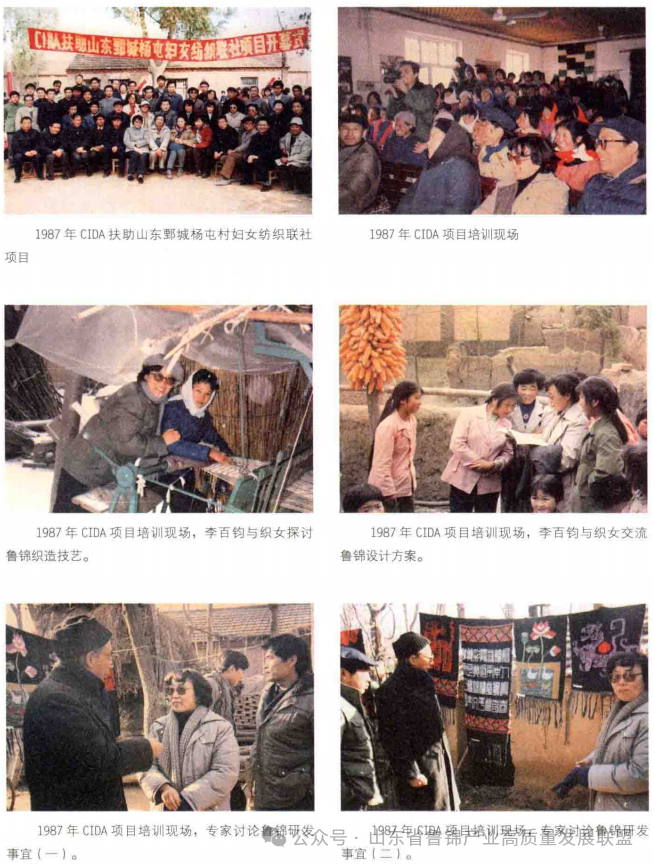

鲁锦经过济南展和北京展后引起了强烈的社会反响,受到了各界的好评。鲁西南各地区的鲁锦生产都取得了可喜的经济成果,菏泽地区的曹县、鄄城定陶、梁山等县也都走到了前面。鲁锦在当时需要进一步发展,首先需要人才,需要能打响国内外市场的高水平设计;再者需要适应市场需求的经营组织管理;还需要能够满足开发的资金保障。基于以上三点,山东省妇女联合会积极与全国妇女联合会联系,于1987年得到了这次加拿大国际发展署(英文简称CIDA)外援项目的资助。此项目是山东省妇联首次接受外援的双边合作项目,是加拿大驻华大使馆“大使支配基金”给予援助的,其目的是帮助妇女从事发展经济的活动,进而提高妇女的经济地位和社会地位。

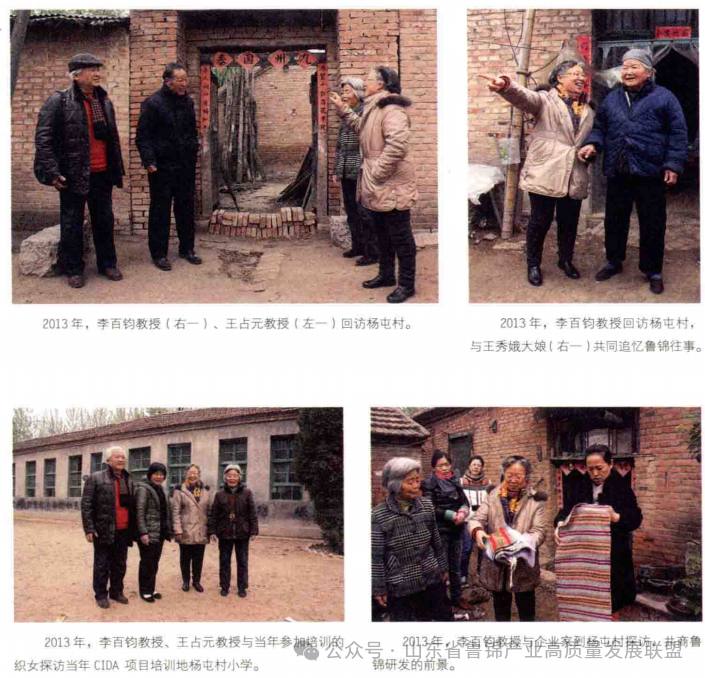

本项目由山东省委常委、省妇联主任杨衍银亲自担任项目主持人,在菏泽市鄄城县旧城镇杨屯村组织了由省、地、县妇联和杨屯村妇代会干部参加的项目工作小组。同时为了提高织锦的设计水平,又聘请了中央工艺美术学院梁仁生汪玉琳等教授和山东艺术学院师生及省内相关专家对纺织联社的学员进行新工艺技术的培训和新花色、新产品的生产指导,共有 120 名农家织女参加了这次为期2个月的国际援助项目。这一项目在鲁锦织女人才的培养上起到了很好的作用,笔者在 2000年前后多次寻访杨屯村,都能听到乡亲们对那次培训的追忆,很多村里的织锦能手都经历了这次培训,直到现在依然是织锦的骨干力量,不过已经从 20 多岁刚出嫁的新娘成为了近 50 岁的中年妇女,并且织女人才的储备现在也面临着严重的危机。

在济南和北京进行展览以后,鲁锦的艺术价值、使用价值和经济价值得到了大众的认可,得到了来自全国各地的客户的订单,仅手提包产品在广交会上就签订三十余万元的合同。但当时的经营者片面地认为棉花原料丰富,织工劳力充足,做鲁锦生意可以挣大钱,从而盲目上马,生产混乱,很快就出现了种种问题:因产品缩水褪色而退货;因不能按时足量供货而失去客户;不法商人的欺诈使当地的围巾积压。经营鲁锦的生意纷纷下滑,鲁锦开发前景惨淡,鲁锦面临市场经济的残酷考验。第一次的鲁锦开发成为昙花一现,来自民间的鲁锦,没有走进现代生活,又再次回到了民间。

回顾过去,笔者认为此次鲁锦未能走进现代生活的原因有以下几个方面:第一,经营者的质量意识不足,单纯为了降低成本,直接从村民手中收购土染、土织的鲁锦加工成品,而这些鲁锦产品很容易缩水褪色。

第二,农村妇女是以家庭为单位成立加工小组的,但织锦加工点的分布较为分散,造成管理上的困难。同时因农忙农闲季节而导致织锦数量相差悬殊,管理失控,大批订货难以保证准时足量完成。

第三,因鲁锦为手工织造,农村妇女多习惯于“随心所欲”的织造,在鲁锦色线的认知程度上缺少统一的配色标准,纹样的尺寸大小不符合样品的统一要求。

第四,鲁锦开发的轰动效应使很多不法商人看到鲁锦有利可图,纷纷进入鲁锦经营的各个环节,供应劣质纱坑害农民,造成产品质量差。

第五,市场机制不健全,造成产、供、销各个环节的诚信度较低,也致使鲁锦研发的第一次阶段性成果没有得到充分的发展。

第六,鲁锦经营者没有意识到设计创新的重要性。没有与时俱进、符合市场竞争要求的设计创新,也造成了鲁锦产品设计未能继续前行,甚至出现了后退的现象。

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟