05

鲁锦路在何方

5.2 鲁锦开发的现在

从 1986 年至今已经过去 20 多年了,鲁锦的现状如何?1995年,城县文物管理所创办了“中国鲁锦艺术博物馆”,并在省文物局注册。现在的鲁锦不仅在纱牢度和色牢度上已达到国家色织布的要求,更主要的是鲁锦仍保留手工织造的最大特色。它的优势在于生产批量小,纹样变化快,市场应变能力强风格独特、不易仿造。正因如此,著名服装设计师、奥斯卡金像奖得主叶锦添就选用了鲁锦为时装的主要原料,于2001年9月在台北隆重推出“中国女红坊之叶锦添系列”服装展,在台湾各界引起轰动。各界纷纷发表评述,如“传统手工织锦加奥斯卡设计师”“一身鲁锦,贵气逼人”“中国热、新风貌”等。透过中国民间手工织锦的特色与运用,我们真正体会到织锦女与鲁锦交心的干缕灵思,重新体验到人与人之间的情怀与尊重,也期盼中华民族珍贵璀璨的艺术文化能够得以保存。2004年,鲁锦参加法国“中国文化年”展览活动,受到外国友人的追捧,并获得金奖。

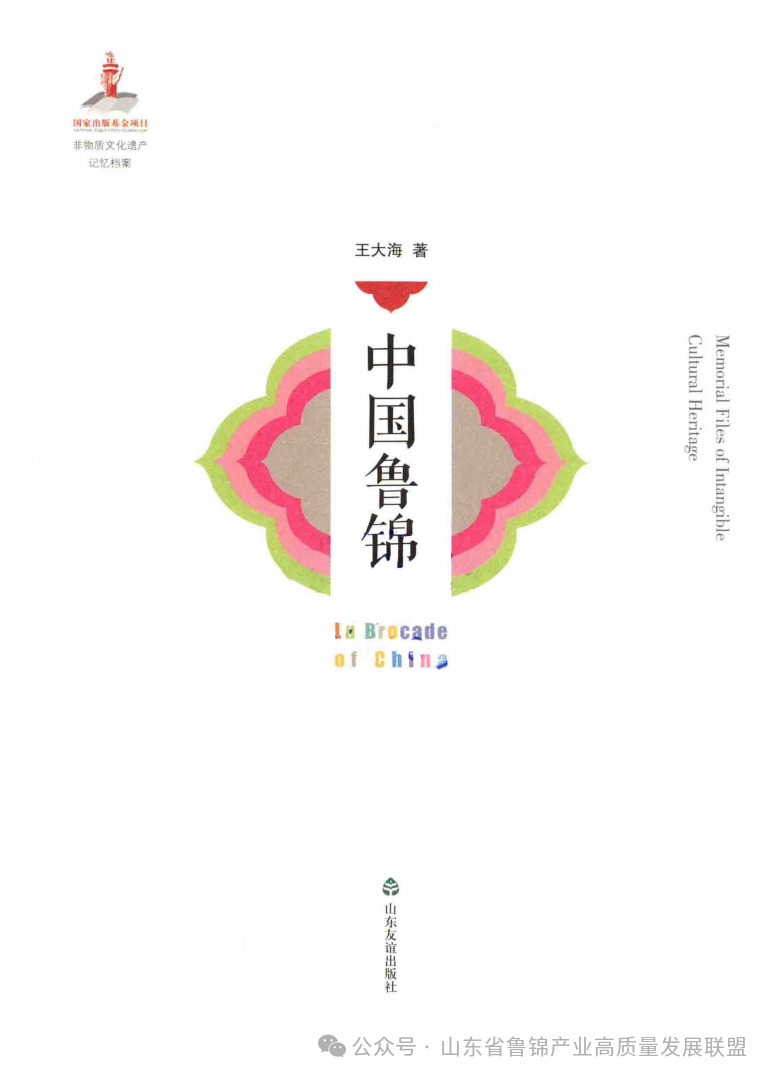

近年来,山东艺术学院成立了“鲁锦艺术研究所”,由笔者担任所长继续对鲁锦文化和鲁锦产品进行持久性的研发工作。笔者在第一代鲁锦研发专家已取得成果的基础上,先后申报了山东省重点文化产业项目《鲁锦文化及工艺品研发项目》、山东省文化厅艺术科学重点课题《 中国鲁锦艺术的理论与应用研究》、山东省教育厅科技计划项目《鲁锦文化及鲁锦产品的研发与创新》、清华大学柒牌非物质文化遗产研究与保护基金项目《山东鲁锦织造技艺研究》等科研和教研项目,对鲁锦的定义、产品、历史渊源及民俗加以深入的考证;对鲁锦的织机、原料、工序、织造技艺、纹样内涵和织女概况进行了保护性的挖掘整理和研究阐述。以山东艺术学院设计学院为依托,以鲁锦艺术研究所为学术平台,从保护、研究和开发这三个角度出发,将鲁锦艺术引入大学的设计教学中,带领学生设计了一批新颖的鲁锦产品,得到了广泛的好评。

2008年,鲁锦织造技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。2008年鲁锦艺术产业被列入《山东省文化产业发展专项规划(2007-2015)》。规划的第 5 部分“产业结构”中,第1节第 10 点提出:“发挥高等院校和科研院所优势,建立工艺品产业研发基地和工艺美术馆,集中研发具有鲜明齐鲁特色市场前景广阔的工艺美术品。”第2节“产业发展方向”第3点提出:“利用数字化技术,对历史悠久、具有鲜明地方特色的……鲁锦艺术…等非物质文化遗产项目,进行市场开发、策划包装、宣传营销,促进优秀传统文化资源的产业化经营。”鲁锦艺术的保护与研发迎来了良好的发展契机。

虽然鲁锦呈现出了一片新的繁荣景象,但在这繁荣的背后,鲁锦也面临着重重鎦褶霞躔绦矗机:

第一,织女流失,技艺失传。以菏泽市鄄城县为例:20世纪 80年代,这里是主要产棉区,奠定了鲁锦继续发展的基础。当时鄄城鲁锦除了日常应用之外,织锦陪嫁还是农村婚嫁中不可缺少的物件。因此,每户农民都把织锦和耕种-样当作日常生活中必不可少的重要劳动。当时的鄄城县共有织布机 15000 台左右,熟悉纺织技术的农村妇女约有 15 万人,每年织锦数量在 200 万米以上。随着现代纺织工业的飞速发展,日用纺织商品极大地丰富了人民的生活,广大群众的风俗习惯和消费观念也随之变化,农村的经济生活也随着改革开放的深入得以发展,农民挣钱的渠道较以前拓宽很多,不再是单纯的以种地作为养家糊口的手段,年轻人则多外出打工挣钱补贴家用或者外出求学以谋求更好的发展,而对鲁锦的织造则表现出相对冷漠的态度,这同鲁锦织造技艺的难以掌握、经济回报尚不明显不无关系。这种现状导致在当代年轻人中真正掌握鲁锦织造技艺的人数极少,而技艺出众者更是凤毛麟角,真正熟练掌握鲁锦织造技艺的织女平均年龄在 40 岁以上。据调查:现在鄄城全县的织机数不足5000台,熟悉织锦技艺的妇女约2万人。同时在鲁锦生产中,并无相关的文字资料供参考借鉴,长期以来一直以“口传心授”的方式进行传承,这给鲁锦织造技艺的保留传承带来了诸多的局限性,诸多技艺难以避免的流失,织机大部分被闲置,也有部分织机被加工改作它用。

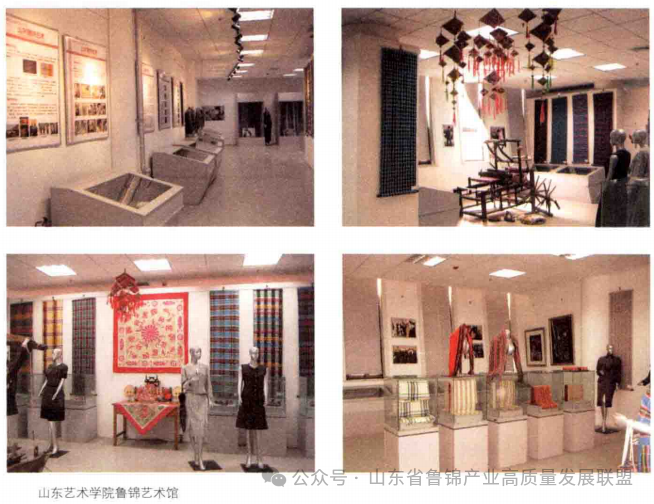

第二,品牌混乱,产品低端。鲁锦的品牌混乱,更有甚者居然把“鲁锦”这一民间艺术的统称作为商标加以注册。据不完全统计,目前生产鲁锦的山东企业已经不下一百余家,真正具有一定规模的却并不多,相当多的企业生产员工不足 20 人,基本呈现出一种作坊式的生产方式。产品的数量和规模难以提高同时,在产品生产过程中缺乏统一的标准,产品质量整体上呈现出参差不齐的状态。每家企业、每个产品都号称是正宗,都号称全手工织造,但产品的实质是鱼龙混杂。虽然已经出现了机纺机织的工业化产品,但产品质量不够理想鲁锦产品的纹样、色彩、技艺和品种不但没有超过 20 多年前的第一次开发,反而在各方面出现了萎缩,纹样大多停留在传统的个别纹样上,色彩缺乏整合技艺的运用较为单一,品种的门类虽然较多,但缺乏有深度的中高端产品,远远不能适应现代生活的需要。

第三,机织冲击,市场低迷。由于鲁锦产业在地方经济发展中占据的份额较小,目前地方政府还没有就鲁锦产业发展制定具体的优惠政策,在税收、资金筹集等方面还有较大的政策空间。民间手工艺生产的产业化进程是缓慢的人才培养面临前所未有的困难,鲁锦织造的后备力量衰竭。鲁锦手工技艺传承工作的紧迫感从来没有像现在这样强烈。市场化的运作让越来越多的经营者选择用机器生产代替手工织造,从生产环节上降低产品成本,增强市场竞争力,工业生产效率的大幅提高造成鲁锦产品价格急剧下降,利润率大幅降低,经营者为了企业生存不得不想办法从生产和原料上进一步压缩成本,手工生产当然无法和机器生产的效率相抗衡,于是这种对鲁锦手工织造丝毫不负责任的恶性循环直接冲击了传统的手工艺行业,政府无法也难以及时制止这种市场化的行为,专家所称的“开发性破坏”,指的就是这种现象。鲁锦的市场开拓仍然定位在地方特色礼品和中低端家纺产品,没有在高端市场取得良好的拓展。在已有的销售模式中,网络销售在产品销售中占据了相当大的比重,网上宣传、网上订货是其最主要的销售方式。其次则是客户主动前来订货,但所占比例并不很大。究其原因不难看出,对于当地大多数企业来说,其经济实力尚难以通过支付巨额广告费的形式在其他更具影响力的大众媒体上进行产品的宣传推广,而只能借助于网络这种资金需求比较少的宣传渠道来宣传自己的产品,促进产品的销售。销售渠道的单一在很大程度上限制了鲁锦产品的产业化生产规模。现有鲁锦企业的产品大多面对的是二三线的市场,其消费群具有很大的局限性,相反,目前在最有鲁锦产品购买力的人群的生活圈子里还接触不到鲁锦。目前鲁锦产品不具备品牌实力、款式和图案设计水平有欠缺、产品类型不够丰富等因素的制约使其无缘进入高端市场。同时,鲁锦产品创新设计的知识产权也得不到有效的保护,新花色的仿冒、新款式的剽窃等现象难以杜绝,这些都是鲁锦手工艺生产面临的严重问题,它们阻碍了鲁锦产业化的发展进程。

第四,文化保护,行业无序。2008年6月,在“鲁锦织造技艺”刚刚成为国家级非物质文化遗产保护项目之际,一场发生在山东嘉祥和鄄城两地的“鲁锦之争”也引发了人们对非物质文化遗产产权保护问题的关注。“鲁锦”的这一名称是商标还是文化遗产,成为官司成败的关键和社会关注的焦点。笔者和母亲李百钧教授为了捍卫山东的民族民间文化,无私地奉献出多年珍藏的鲁锦史料。2009年4月28日,已近 70岁的李百钧教授毅然走上法庭证明“鲁锦”名称的历史渊源。中央电视台《今日说法》栏目对我们二人进行了采访,并于2009年6月4日以《谁的鲁锦》为题进行了专题报道。法律是公平的,在我们提供的大量鲁锦史料的佐证下,山东省高级人民法院二审认为:根据本案事实可以认定,在 1999年被上诉人山东鲁锦实业有限公司将“鲁锦”注册为商标之前鲁锦已是山东民间手工棉纺织品的通用名称,“鲁锦”织造技艺为非物质文化遗产项目。上诉人鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司的行为不构成商标侵权,也不构成不正当竞争(山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案)。这一结果使得我省百余家经营鲁锦的企业得到了法律的呵护,使得干千万万的农家织女得到了法律的爱护,使得传承千年的鲁锦得到了法律的保护,这一结果也为我省鲁锦文化产业的发展打下了更为坚实的基础。此案件在 2010年4月21日被列为最高人民法院 2009 年中国法院知识产权司法保护 10 大案件之一,4月 22 日在山东省法院召开的“2009 年山东十大知识产权案件”新闻发布会上,鲁锦案件也位列其中。

END

素材选自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟