05

鲁锦路在何方

5.3 鲁锦开发的未来

面对现实,如何建立鲁锦艺术持续发展的产业链,让鲁锦广泛地运用到家居用品、室内设计等中去,融入到人们的城市生活中去,是我们需要思考的问题。笔者认为鲁锦必须走创新之路,走研、学、产相结合的道路才会有前途。如何保护鲁锦、挖掘鲁锦、创新鲁锦并使它大放异彩,在此提几点自己的想法:

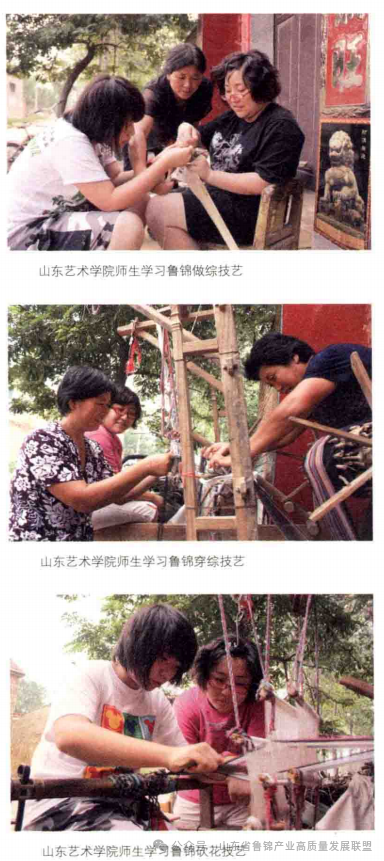

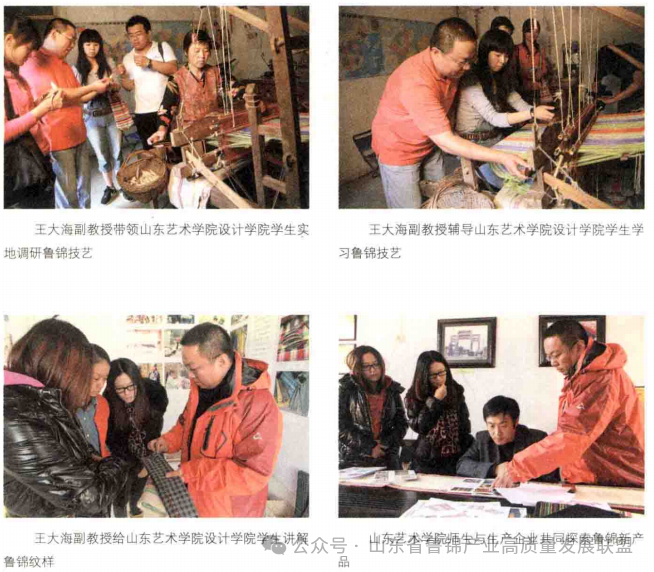

1.鲁锦研发--“山艺模式”

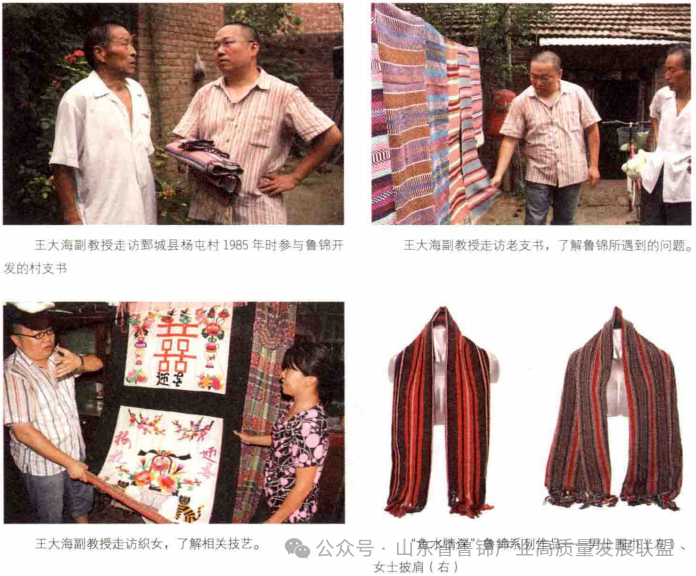

鲁锦的研发工作已经持续了接近三十年,无论是20世纪八九十年代对鲁锦的初期开发,还是新世纪对鲁锦的持续研发,都显现了“一所高校,两代人三十年守望”的研发传承的精神实质,自始至终也贯穿着山东艺术学院关注民族民间艺术的文化责任感。

山东艺术学院坐落于名泉簇拥的历史文化名城济南,是山东省唯-一所综合性高等艺术学府,在山东省艺术教育和艺术人才培养中发挥着重要作用。学校前身为始建于 1958年8月的山东艺术专科学校。1978年12月,经国务院批准,学校改建为山东艺术学院,开设本科专业,并被赋予“为全省培养音乐、美术、戏剧等方面高等艺术人才”的光荣使命。

经过不断的积淀与发展,学校现在形成了含中专、普通本专科、研究生、艺术硕士(MFA)、成人教育在内的多层次办学格局,涉及艺术学、文学、工学、管理学4大学科门类。学校具有艺术学门类下5个一级学科硕士学位授予权,2005 年成为“艺术硕士专业学位”(MFA)教育试点单位和同等学力在职人员申请硕士学位授予单位。2010年被教育部批准为开展推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作单位。

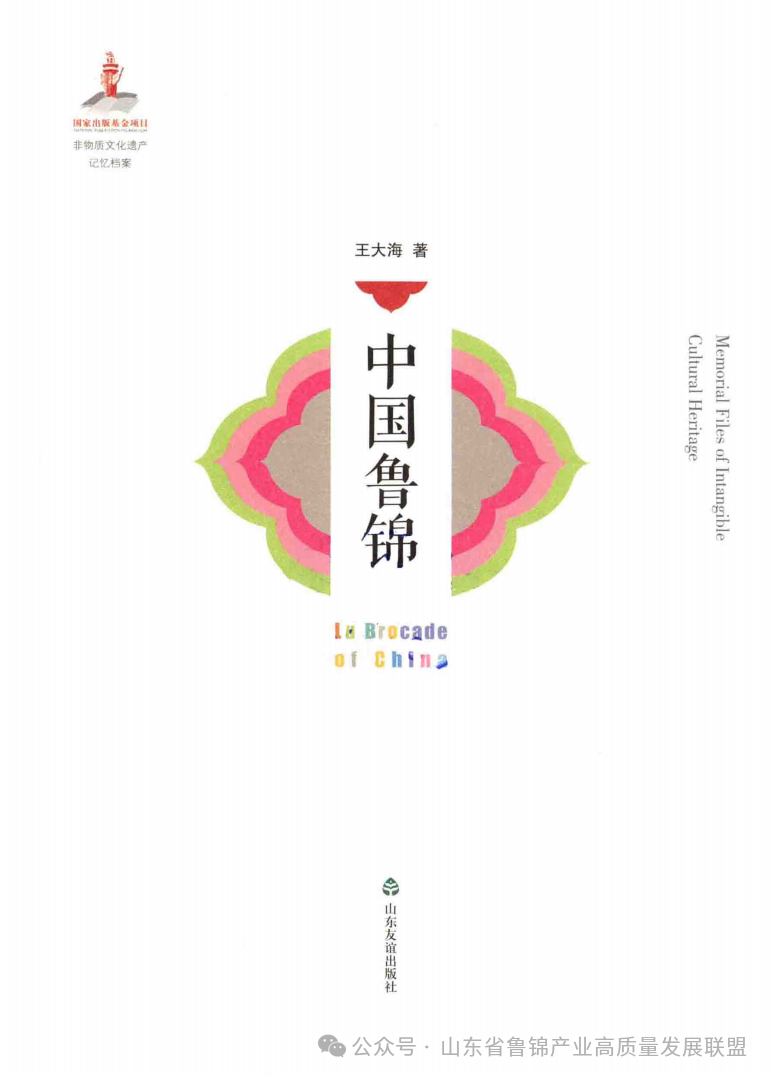

鲁锦的研发一直充分依托山东艺术学院综合艺术学科的集团优势,在早期开发中,美术和设计专业就充分介入其中,无论是20世纪 80年代鲁锦产品的设计,还是济南和北京鲁锦展的布展工作都是如此,并将设计任务融入到教学当中,如 1987年,鲁锦被列入加拿大国际发展署项目,就实现了高校教学与民间艺术的融会贯通。同年,中国工艺美术学会副理事长、民间工艺美术委员会副主任委员孙长林亲自陪同中央工艺美术学院院长张仃到山东艺术学院设计系,对师生通过深入民间考察并与民间艺人联合设计制作的鲁锦系列作品给予了鼓励,肯定了“走下去”“请进来”的教学模式,进一步激励了师生们的创作热情。20 世纪 90年代初,当鲁锦开发的过程中出现难以想象的困难时,当有人认为鲁锦开发没有前途,走下去没有出路时,孙长林先生再次陪同张先生与李百钧教授交流指导,当时张仃先生说:“我虽无职无权,但我可以用语言为鲁锦呼吁!”给予了开发者极大的精神鼓励和道义支持。

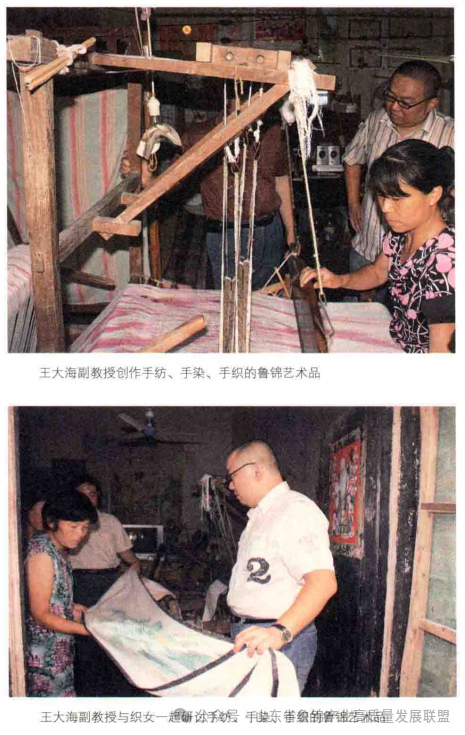

新时期的鲁锦研发又具有新的特征,山东艺术学院建立了鲁锦艺术馆,成立了鲁锦艺术研究所,充分利用学校所掌握的鲁锦这一丰富资源和稀缺资源,将鲁锦艺术引入到本科教学和研究生教学当中,组织了多学科跨专业的学术主创团队,在校级科研课题《中国鲁锦艺术理论研究》、教改课题《以中国鲁锦艺术为课题的教学研究》和艺术实践创作课题的基础上先后申报了山东省文化厅艺术科学重点课题、山东省教育厅科技计划项目、山东省高等学校教学改革项目以及山东省文化产业发展专项资金扶持项目和清华大学柒牌非物质文化遗产研究与保护基金项目,构成了针对鲁锦研发的立体化课题群,初步形成了以山东艺术学院为后盾,以鲁锦艺术为核心,以项目课题为支撑,以多元化学术团队为先锋,以创新设计促进鲁锦保护与传承的研发构架,众多的学术项目与课题紧紧围绕着鲁锦艺术展开,从不同的角度解析鲁锦艺术的人文内涵,探求鲁锦艺术与现代生活的对接方式,并与山东省非物质文化遗产生产性保护示范基地企业合作,设计生产了拥有自主知识产权的以“齐鲁锦绣坊”为品牌的鲁锦系列产品,获得了由山东省人民政府外事办公室、新闻办公室、中国孔子基金会和山东省科学技术协会主办的“2012山东省外事礼品展”的特等奖,取得了鲁锦保护传承的阶段性成果,从而形成活态化、可持续循环传承发展的保护生存链,立体化地构筑了保护与传承鲁锦的“山艺模式”。

鲁锦研发的“山艺模式” 已不仅仅停留在早期与单专业教师、单专业教学课程的对接上。学校通过二十多年的不断坚持和努力,鲁锦的研发工作已经发展为针对鲁锦艺术的多课题项目交叉、多专业教学互动、多元化团队配合,共同认知鲁锦渊源、熟识鲁锦技艺、了解鲁锦现状、保护鲁锦品格、创新鲁锦产品的“研、学、产”一体化的研发模式。“山艺模式”也许可以成为保护和传承我国同类型非物质文化遗产保护项目的一种有益探索。

2.追寻历史、传承文化

随着非物质文化遗产的保护在我国全面展开,很多商家看准了非物质文化遗产的经济利益,一拥而上。就以鲁锦为例,多家产品以假乱真,花色纹样也是 20 多年前第一次开发时设计师所设计的;再仔细询问商家,大多对鲁锦一知半解,更有甚者对其一无所知。笔者认为对鲁锦艺术的保护和开发,万万不能只看到鲁锦存在的商机和文化旅游属性,纯粹从商业角度去开发。而是,首先应该把其提高到一个文化的高度来认识。开发鲁锦首先必须要有文化责任感提取它的文化精髓。“鱼水情深”围巾披肩作品的创作就是以此为设计源泉将鲁锦艺术中深入人心的鱼眼纹样和流水纹样进行了提取,并根据工艺进行重新整合,使两种纹样在进行了重新的构成组合后更具有独特性。男士围巾以表现男性阳刚之气的萎形鱼眼纹样为主,女士披肩则以表现女性柔美特征的水纹纹样为主,取其深邃的文化内涵和经典的纹样特征,表现了鱼水之间相互依存相依相恋的设计理念,寓意着人们对美好生活的一种向往。

鲁锦的历史是久远的,曾经经历了辉煌的发展阶段,在两千多年的沧桑变化中,广大妇女们的苦心经营维持了它的生命,使其延续至今。鲁锦的产生发展和演变具有很强的地域性,它的历史、它的文化像碎片一样沉浸在历史的长河中。鲁锦的传承首先是要深入研究它的历史,以及其所形成的地域文化特点如果再不进行深入研究,那它就要消失在我们已不算清晰的记忆中。如果没有鲁锦的历史文化作为开发的依托,开发也难以成功,当前对鲁锦历史文化的保护性研究和认知远远要比对鲁锦产品的开发重要得多。

鲁锦产品的这种研发即是注重产品开发的非物质趋势,以历史为核,以文化为瓤,以一系列鲁锦产品为实,让受众在享受产品的使用价值时,能体会出其独到而厚重的历史文化沉淀感。产品的非物质文化价值反过来也能促进产品的使用价值具有时间上的延展性,不会因其功能性的丧失而导致产品认知上的断层。

3.研究纹样、记录技艺

改革开放以后,随着山东各地区经济水平的逐步提高,鲁锦的纹样和织锦的技艺也在经济大潮的涌动挤压中面临着日趋减少、消失殆尽的状况,对纹样和技艺的整理工作迫在眉睫。鲁锦的纹样号称有1990多种,但现在真正有据可查的不过一二百种;纹样的搜集和整理工作会更为有效地考证鲁锦的历史文化渊源。鲁锦的织造技艺也濒临着消亡的危险,在当地 30 岁以下的织女已经很难找到,如何将技艺传承下去也成为亟待解决的问题。一方面是要做好对织锦工序的记录工作,这种记录不仅仅是文字上的,还应该有影像上和技艺上的继承。研究鲁锦的纹样、记录鲁锦的技艺是鲁锦能否被大众接受,能否继续生存下去,以及能否真正融入到现代生活中去的关键环节。例如,在“喜洋洋”和“儒雅清风桌旗餐垫产品的基材选用上,使用了染色棉和原色生态棉两种不同视觉感受的棉花,织造上运用了鲁锦的包花技艺,并在织造的过程中控制经线的疏密度“儒雅清风”正反阴阳的不同视觉效果从而形成了“喜洋洋”经纬色互融,以进一步表达不同主题的不同艺术风格。

各种独具特色的纹样构成了鲁锦产品开发设计的特色化趋势,“一花一世界”,每个鲁锦独有的纹样和手工技艺皆是各个鲁锦系列产品的标志性符号。独具的特色让鲁锦产品具有独特的生命力,各个系列产品共通而又不同,形成绚烂和静美共存之格局。

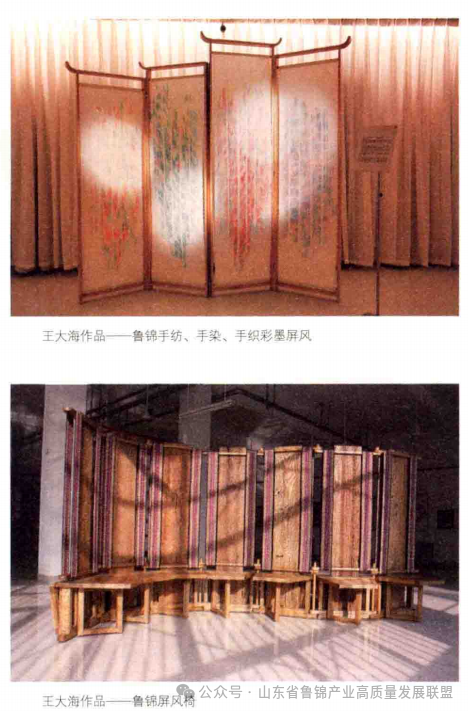

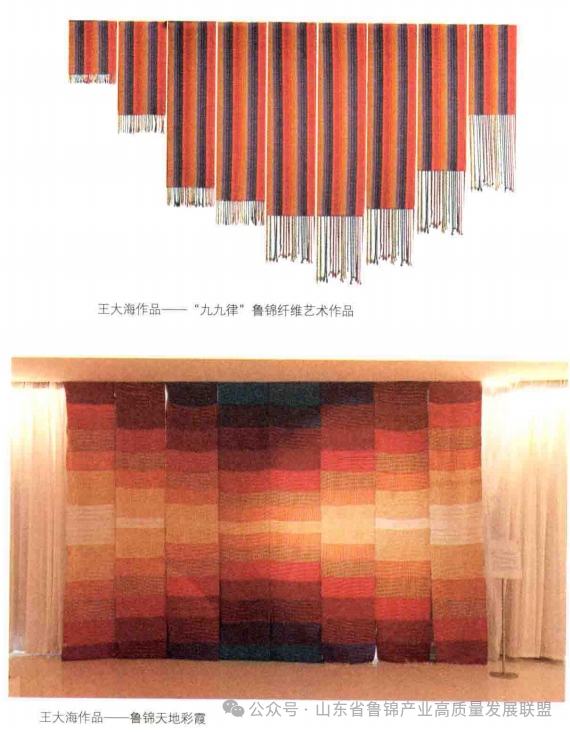

4.融会贯通、设计创新

鲁锦产品的研发创新必须建立在了解鲁锦文化,熟知鲁锦技艺的基础上。鲁锦的研发只有引入前瞻性的设计观念,运用现代的设计思想、设计手段与其相结合,突出地域特色,将平纹技艺、提花技艺、包花技艺、打花和砍花技艺运用到床上用品、室内饰品、陈设用品、旅游产品和其他艺术品中去,设计创作出新的鲁锦作品,形成自我特有的城市景观形象体系,才能与人们的现代生活融合在一起。在鲁锦壁挂《九九律》的创作中,笔者提取了鲁锦传统纹样中的艳丽色彩,对其进行色彩的分析设计,并将九块壁挂分别按照乘法口诀来进行织造,以提花技艺、包花技艺和打花技艺来体现不同的运算规律,以期望同样具有数字运算魅力的鲁锦织造工艺与乘法口诀产生碰撞,形成一种潜在的模数关系。本作品入选在中国美术馆举行的全国首届 MFA 艺术硕士优秀作品展,另一件鲁锦彩墨作品《窗外》是针对鲁锦高端艺术品而进行的探索性尝试。将手绘、手染与手工织造进行了碰撞式的对接和融合,最终与屏风相结合而创新设计出鲁锦家具产品。设计创作的过程可谓历尽干辛万苦,在实际的创作中遇到了颜色的吸附度、纱线的收缩率、织机部件的改装、布面的平整度、与屏风如何衔接等诸多问题,好在经过反复的试验和试制最终还是取得了较好的效果。2010年,本作品在由山东省政府主办的产学研展洽会上展出,并获得创新产品奖。另外一件作品《鲁锦屏风椅》是将家具和鲁锦更加紧密地结合在一起,材质上选用了充满肌理、质地坚硬的老榆木和色彩艳丽、质感柔软的砍花鲁锦相结合,寓意了男耕女织的传统理念。同时本组作品将屏风和座椅在功能上进行了巧妙结合,通过座板的翻起和个体间的弹性连接使其形成了多功能、多组合多形式、无限延伸的特点。此作品获得2009年国际家具博览会综合配套类银奖。由此看出,鲁锦产品开发不会拘泥于形式、形态等具象的物品,它的创造性趋势会随着设计文化的展开而渐入佳境。创新会是整个鲁锦产品开发的主旋律。

5.政府推动、整合资源

1986 年,鲁锦艺术在省委、省政府的大力推动下取得了历史性的突破。20多年后的今天,鲁锦迎来了再创辉煌的历史机遇,鲁锦的自身特点使其具备了走进现代生活的能力,具有很强的延展性和持久的生命力。建议各级政府对鲁锦产业发展中所涉及的研发、资金、税收、用地、用工等环节能够给予特殊的优惠政策,促使鲁锦产业在保证手工织造的基础上又快又好地健康发展。

END

转载自微信公众号:山东省鲁锦产业高质量发展联盟